防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する

防災評論(第132号)

山口明の防災評論(第132号)【2021年8月号】

山口明氏による最新の防災動向の解説です。

〈解説〉とあるのは山口氏執筆による解説文、〈関連記事〉はそのテーマに関連する新聞記事の紹介です(出典は文末に記載)。防災士の皆様が、引用、活用される場合はご留意の上、出典を明示するようお願いします。

1、盛り土と土砂災害

〈解説〉

本年7月には熱海で市街地を直撃する大規模な土石流が発生し、行方不明者の捜索は今も続く惨事となっている。この土石流が通常の規模より巨大化した一つの重大な要素が発生地点付近に放置された盛土(約75,000立米ともいわれる。調査中)にあった。土石流と盛土とが直接の因果関係でつながった災害は極めて珍しい。というのも土石流は既成市街地近辺よりはむしろ人口の疎らな中山間地で起きるケースが大半であるからだ。したがって今回の熱海土石流は改めて盛土と土砂災害とがいかに密接に関連しているか改めて人々に認識させる事案となった。

ただ一般的に盛土が絡む土砂災害の典型例は土石流ではなくむしろ地滑りである(図参照)。東日本大震災では仙台市の丘陵地4,000箇所以上の宅地で地滑りが発生。その後も滑りが続いた一地区は遂に集団移転の対象となった。この地区での地滑りの原因は谷を埋めた盛り土によるものとわかった。地震によって盛り土に液状化現象が発生、地盤が緩んで地滑りにつながった。このような現象は何も東日本大震災に限ったことではない。阪神・淡路大震災でも、その後の新潟中越地震、熊本地震さらに北海道胆振東部地震でも同様の被害が報告されてきている。地震に加え豪雨によっても盛り土に由来する地滑りは起きる静岡県三方原での大規模地滑りも茶畑造成による盛り土が一因ではないかとの説もある。

土石流が基本的には一瞬の出来事であるのに対し、地滑りは地震や豪雨の直後から極端な場合には数か月も長くその被害が続く。谷を埋めた盛り土は外見上はきれいに更地化しているが、元々谷であったため水が集まりやすく、そのため地下水の水位がどんどん上がってくる。このままにしておくと大惨事になるので一般には造成宅地盛り土から水を抜く排水管や調整池が設けられるが(熱海の例では排水管がしっかり設置されていたのか疑問)、排水管は管理主体がはっきりしない場合が多く、経年劣化して発災後に機能不全となっている場合もある。

折角住宅を耐震化しても、地盤の盛り土造成地が崩れては元も子もない。気候変動が叫ばれる今、盛り土の管理についてより踏み込んだ制度設計が求められる。

(図)がけ崩れと地滑り

出典:防災士教本

2、混乱する「避難情報」

〈解説〉

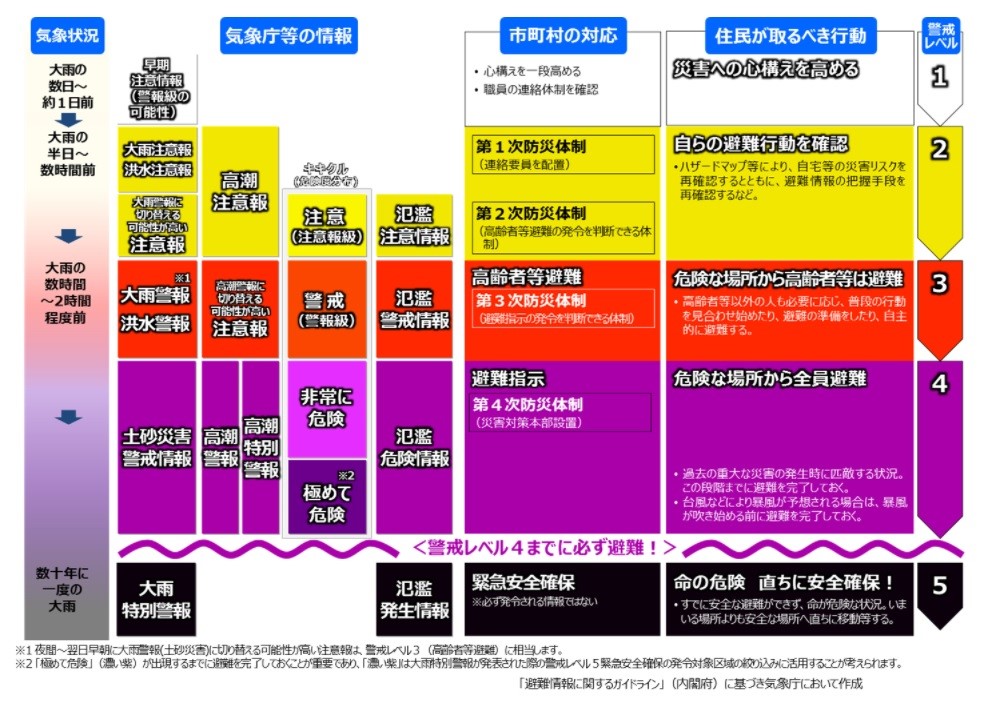

洪水などの災害時に発表される警戒レベルに応じた避難情報や防災気象情報。混存して住民に分かりにくいとの批判を受け、警戒レベルごとにこれら情報を5段階に分類整理してより分かりやすいものとするよう改革が行われてから5年余りが経過した。その後レベル4における避難情報として併存していた避難勧告と避難指示(緊急)が2021年から災害対策基本法改正により一本化され新たに「避難指示」となって一定の前進が図られた。しかし、最高レベルに位置付けられるレベル5の名称をめぐってかなりの論議があり、ようやく本年新レベル5は「緊急安全確保」と決定した。以前はこれに相当する情報として「災害発生情報」と呼ばれていたものであるが、どちらがより適切に災害発生の切迫性を伝えることができるかいまだに見解は割れている。中央防災会議でこの論議に参加していたある学者は「絶対にこの言葉が良い、という決め手がない。」と解説している。更にこの問題を複雑化させているのがレベル4とレベル5との関係だ。災害対策基本法上はレベル4で対象住民は全員避難するという拘束力が発効する。

だからレベル5の発動にはそれに加えた特例の条件があることが求められる。レベル4ではまだ避難しなくとも余裕があるという誤解を生じさせないためだ。改正前の用語のようにレベル5は既に災害が発生しているという状況のもとに発せられる筈であるが、一方で気象庁がレベル5相当として発令する大雨「特別警報」においては必ずしも現実に災害が発生している訳ではない。市町村の出す「緊急安全確保」と国が出す「特別警報」との間に微妙なズレがあるので、例えば2019年10月の台風19号災害においては福島県において50市町村に大雨特別警報を気象庁は発令したが、当時レベル5相当避難情報(災害発生情報)を出した市町村は数個にとどまり、実際に河川氾濫で大被害を出した伊達市でもレベル5相当の発令は見送っている。

これらの事情から一部の学者の間ではどちらかというと“素人”である市町村が発令する現行の避難措置を廃止して気象庁等の防災気象情報に一元化すべきだという極論も散見される。しかし防災の原点は各地域における災害状況の把握であり、それが住民の命を守ることに直結するため、市町村の役割は引き続き重要である。市町村をはじめ地方自治体は各地の防災士会などと協働して自らの防災力をさらに高めてゆく必要がある。

(表)防災気象情報の活用

出典:気象庁ホームページ

3、今年の豪雨は歴史的水準~西日本豪雨を超える~

〈解説〉

2021年夏は新型コロナウイルス第5波の爆発的感染を招来させ、全国で被害が拡大したが、お盆シーズンを中心に梅雨明け後としては異例ともいえる長雨(停滞前線)も歴史的なスケールを記録した豪雨となっている。8月11日が起点となった今回の豪雨は九州及び山陽・山陰地方を中心に長期間停滞しつづけた前線の影響により、河川氾濫、決壊など大きな被害を各地にもたらした。ただ、西日本豪雨(平30.8)の時のように局地的に大きな被害をもたらさなかったため、その雨量は西日本に比べるとさほどでもなかったと感じる人も多いだろう。

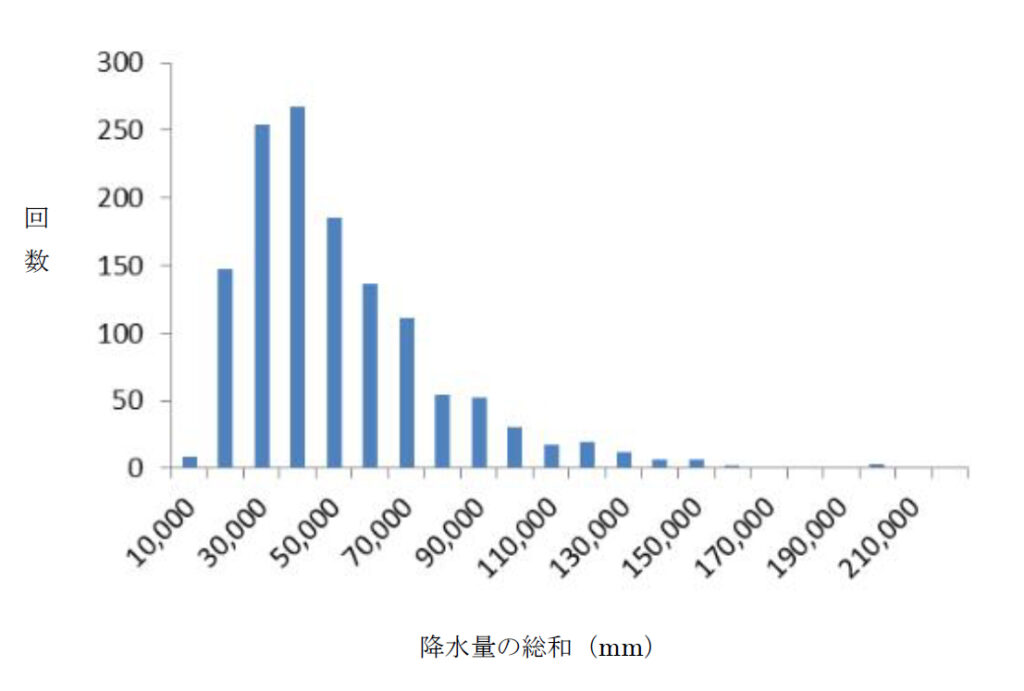

同水害を語るうえで雨量が多いか少ないかその規模感が問題となる。一般にマスコミで報道される雨量はアメダス(雨量観測地点)の特定箇所でどの程度の量が降っているか、又は降る見込みであるかである。よく「今後予想される〇〇時間あたりの予想雨量は多い地点で××ミリメートルに達すると見込まれます。」という類の放送が流れるのがそれである。しかし、実際に降雨量が絶対値として大きいか否かについては、少しの雨量しか観測し得ない地点であっても面積的な広がりとしてその総雨量はどうか」という実態把握も重要であり、豪雨が地域に与える被害という見地からは「一地点当たり」と「総雨量」の両方の指標をもとに検討することがより正確にとらえることができる。ただ総雨量については豪雨域が今後どれ位の広がりを見せるか、という判別がなかなか困難であるため一般の豪雨予測としては使用されることは余り無い。一つの豪雨が収まったあとアメダスで観測された雨量を合計してその規模を検証する場合が殆どである。

このような視点から今回の豪雨における総雨量を計算してみると比較可能な全国アメダス地点での値は8月11日から18日までの間の気象庁計測によると28万mmを超える量とされる。(気象学者のレポートによる。)今後気象庁から正式な報告があると思われるが、この量は少なくとも西日本豪雨を大幅に上回るものであることは疑いない。因みに最近の豪雨における総雨量は平成26年広島で約18万mm、鬼怒川決壊につながった関東東北(平27.9)で約14万mm、そして西日本豪雨が20万mmであったので、今回豪雨はこれらをはるかに超える歴史的豪雨であったといえる。(図参照)

地球温暖化現象の進行に伴う豪雨の巨大化。防災士は各豪雨の局地的雨量と合わせその総雨量に目配りして今後の対策を講じていく目を養う必要がある。

(図)全国アメダス地点(966)で観測された総雨量(1982.1~2018.7)

出典:気象庁

[防災短信]

以下は、最近の報道記事の見出し紹介です。

- 1. 線状降水帯の発信強化~「顕著な大雨に関する気象情報」気象庁 6月から予報開始 2022年には半日前に予報目指す~2021年4月20日付 日本経済新聞

- 2. 国の防災基本計画修正~ 自宅医療者(新型コロナ)避難先確保を自治体に要請 中央防災会議~2021年5月26日付 日本経済新聞

- 3. 南海トラフ地震 次は宝永型か?~地震調査委員会 津波の痕跡から予想~2021年6月1日付 日本経済新聞

- 4. 危険なバス停解消 道険し~神奈川県 国基準変更で“急増” 移設、住民理解・費用重く~2021年6月2日付 日本経済新聞

- 5. 雲仙普賢岳大火砕流30年~長崎県島原市 追悼式で噴火の脅威風化させない~2021年6月3日付 日本経済新聞

- 6. 東電に1.8億賠償命令~新潟地裁 原発避難めぐり、国への請求は棄却~2021年6月3日付 日本経済新聞

- 7. 司令塔なき火山大国~気象庁、防災科研、国土地理院など7省庁にまたがる 各機関の知見集約急務 専門家も国内わずか109人~2021年6月3日付 日本経済新聞

- 8. 富士山、地震増で入山規制へ~気象庁 噴火警戒の判定基準を初公表 迅速な避難、住民に促す~2021年6月5日付 日本経済新聞

- 9. 被災支援金に返還義務~最高裁、東日本大震災の被害誤判定で「大規模半壊」→「一部損壊」~2021年6月5日付 日本経済新聞

- 10. フェーン現象、実は降雨例少数~筑波大 山の上空から空気の塊降下のみ~2021年6月8日付 日本経済新聞(夕)

- 11. 火災保険 地域別に料率~金融庁 水災補償額2023年度にも~2021年6月8日付 日本経済新聞(夕)

- 12. 公立校3割災害リスク~文部科学省 浸水などのおそれ 避難計画ない学校も~2021年6月8日付 日本経済新聞(夕)

- 13. 地震保険料引下げ~損害保険料率算出機構 基本料率全国平均0.7%下げ 東日本大震災後で初~2021年6月9日付 日本経済新聞

- 14. 火災保険料、4年で2割上昇~損害保険会社 赤字続く相次ぐ風水害 値上げ3回家計に重荷~2021年6月10日付 日本経済新聞

- 15. 土地取引規制新法成立~法務省 基地や原発周辺対象~2021年6月17日付 日本経済新聞

- 16. 広域避難740,000人想定~内閣府・東京都 大規模水害で方針~2021年6月18日付 日本経済新聞

- 17. 大阪北部地震から3年~国土交通省 危険ブロック塀、今も撤去・改修補助広がり欠く~2021年6月18日付 日本経済新聞

- 18. 土砂崩れ、市街地にも危険~日本経済新聞調べ 住宅92万戸 警戒区域と重なる~2021年6月23日付 日本経済新聞

- 19. 偏西風蛇行 暖気が北上~気象庁「世界気象速報」欧米の熱波 日本にも影響?~2021年6月23日付 日本経済新聞 (夕)

- 20. デジタル都市が映す未来~国土交通省 災害シミュレーション<デジタルツイン>で対策~2021年6月27日付 日本経済新聞

- 21. 船漂流リスク判定システム~国土交通省 停泊前に退避促す 2018年台風関空孤立の教訓~2021年6月30日付 日本経済新聞

- 22. 盛り土業者、他でも崩落~熱海市 土石流きょう一週間、不適切な伐採原因か~2021年7月10日付 日本経済新聞

- 23. 土石流危険渓流18万カ所~国土交通省 盛り土規制強化を~2021年7月10日付 日本経済新聞

- 24. 国土地理院・デジタル地図を活用し「盛り土」の全国調査実施へ~2021年7月13日付 震災技術展事務局

- 25. 神宮アート火災 有罪判決~東京地裁 容易に出火防げた~2021年7月14日付読売新聞

- 26. 調査にデジタル地図活用~国土地理院 全国の盛り土箇所の抽出に=2021年10月9日付 日本経済新聞