防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する

防災評論(第117号)

山口明の防災評論(第117号)【2020年5月号】

山口明氏による最新の防災動向の解説です。

〈解説〉とあるのは山口氏執筆による解説文、〈関連記事〉はそのテーマに関連する新聞記事の紹介です(出典は文末に記載)。防災士の皆様が、引用、活用される場合はご留意の上、出典を明示するようお願いします。

1、コロナウィルスと災害避難

〈解説〉

特例措置法(特措法)に基づき東京都以下7都道府県に新型コロナウィルス緊急事態宣言が発令された4月7日以降、列島は国内では外出自粛と飲食店を中心とした店舗の休業要請、対外的には国外からの流入を抑制する水際作戦の徹底など“鎖国”状況のもと強力な感染抑止策が探されてきた。この間、国民の広域的移動を抑える目的で緊急事態宣言は感染者の出ていない岩手県も含めすべての都道府県に拡大したが感染者が(発症者)が減少してきたとして5月14日には39県で宣言が解除、さらにその後も抑制基調が続き、人口10万人当たりの感染者が目安である0.5人以下になったなどとして東京都、北海道などいわゆる接触地域を含むすべての県で緊急事態宣言は解除され、政府は“日本モデル”が功を奏したとしてコロナ感染おさえ込みの成果を発表した。ただ、新型コロナウィルスそのものの特効薬もワクチンも開発された訳でもなく、今後相当の確率で襲って来るといわれる感染第2波、第3波への警戒は依然解くことはできない。

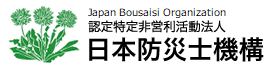

一方緊急事態宣言が出ている期間中に関東地方で3回も中規模の地震が発生、緊急地震速報も3回発表された。幸い、これら地震は速報が出る基準規定の最大震度5弱に達しなかったので、殆ど被害もなく政府もマスコミも大きな関心を示さなかった。報道も連日コロナ感染とその社会的影響はどうなっているのかばかり一色であったため、社会的事象としても十分吟味されることはなかった。

しかし、一歩間違えれば地震のみならず風水害やそれに伴う土砂災害が大規模な被害をもたらし、もっと感染流行中に人々が避難しなければならない災害事案は日本では起こりうると考えておかなければならない。特に避難所は態様にもよるが一般に「3密」状態となって防疫体制上大変なクラスターになりかねない。

内閣府ではこのような事態を考えると避難所に避難するよりも可能なら親戚、友人の家へ避難する方途もありうると通知したが、事はそう簡単に割り切れるものではない。

(1) 防疫体制のタイプや規模に応じての対応

(2) 避難所の想定収容規模に応じた適正な避難配置

(3) 避難所や友人等の自宅等だけでない防疫上有効な避難方策

など、しっかりとした体制で検討する必要があろう。防災士も国や自治体に頼るのではなく、地元自治体と協働してどのように防災と防疫のバランスを計るか積極的な提言を発信していきたい。

<関連図>

出典:気象庁 緊急地震速報のしくみより引用

2、熊本地震<仮設住宅から仮設団地の集約>

〈解説〉

熊本地震(2016年)で甚大な被害を受けた熊本県益城町、長引く避難生活を送る住民にとって余り有難くない引越しが始まっている。同町では全体としては仮設住宅に暮らす被災者はこの間大幅に減ってきているが、依然として仮設に暮らす世帯を同じ仮設住宅の中でも木山地区仮設団地に集約することを決めた。現在町内に散在する18の仮設団地のうち1カ所を除く全仮設住宅を木山に集約し、ここへ他の仮設で住む55世帯(10団地)を集約し、既住者と合わせ、計76世帯で今後も仮設住まいが続く。

仮設住宅に住む人々の間では復旧・復興に伴う道路の拡張と区画整理(県施行)が完了しなければ自宅も再建できない人が多く、事業の遅れから今後も見通しのつかない生活が続く。

仮設住宅は災害救助法の規定により災害応急対策と位置付けられており基準によると供与の期間は原則2年と定められている。しかし近年の災害規模においてはとてもその期間に収まらず仮設での住居が長期化し、それに伴う住宅の老朽化(二次被害のおそれ)やコミュニケーションの分断などの問題が明らかになっている。仮設長期居住をにらんだより柔軟かつアメニティに配慮した住環境の整備が一層求められる。

<関連図>

出典:「令和元年度災害救助基準」より引用

3、救急ワークステーション(WS)<転院搬送の課題>

〈解説〉

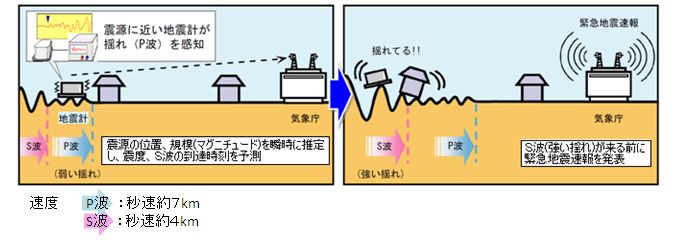

消防白書によると全国の救急出動件数は2004年度初めて500万件を超えて、2018年度には過去最多の600万件を超えるに至っている。搬送者の約60%は65歳以上の高齢者である反面、入院を必要としない軽症患者がほぼ半数を占める状況が続く。このように増加している背景としては軽症者が救急車をタクシー代わりに使う、といった批判も以前からあるが、一つの要因として症状が安定した患者の緊急を要しない搬送(転院搬送のうち、俗に「下り搬送」という。これに対し容態が急変した入院患者をより高次の病院に緊急搬送する場合を「上り搬送」という。)が全体の1割弱を占める(全国平均8.3%)。下り搬送はかつて救急搬送全体の1割を超えていた時期もあり、やや低下傾向が続いているものの、依然として消防関係者にとっては負担感が大きく、できれば削減してゆきたい分野となっている。それらは搬送に緊急性が乏しく、実態として病院の「下請け」的に機能させられているという不満がある業務が多いことに由来する。

このため消防側の負担も軽減し真に救命率が向上することも併せ担った救急ワークステーション(WS)を開設する動きが埼玉県など全国に広がっている。消防庁によると2018年には全国の消防本部の15%に当たる108の本部がWSを設置しており、WSでは消防と病院が共同で救急車を運営して救急救命士だけでなく病院の医師も同乗することができるようになるのが特徴と改善点だ。

このほか、八王子市では病院側が直接「病院救急車」を配備し自宅や施設で療養する高齢者が病院治療を必要とするときかかりつけ医が出動を要請し、搬送できる事業も始まっている。この病院搬送車は下り搬送の役割も担っており、そのシェアは60%以上にのぼるとされている。ただし、これらの仕組には多大の財政負担が本来収益事業である病院側にのしかかる。救急搬送は診療報酬の対象とならない等多くの課題があるためだ。自治体や県は病院搬送車やWSに補助その他の支援に乗り出すところも増えてはいるが限界がある。抜本的には国の救急・救急医療の有り方の問題としてとらえ直さなければならない状況が切迫しているといえる。

<関連図>

出典:総務省 報道資料「平成30年中の救急出動件数等(速報値)」の公表より引用

4、民間活力で「公助」をサポート<防災ISO>

〈解説〉

日本はいうまでもなく災害大国で、災害の種数も多く大変な経験とそれを克服する力を備えている。インフラなどのハード面だけでなく保存食や防災士(民間力)の活躍などソフト面でも様々な知恵や取り組みがある。しかしこれらが世界に向けて発信できる一つの産業コンプレックスとして育成されていないし、体系化もない。優先度を明確にせず様々な活動事業が行われているが、それらの強みや弱みを客観的に把握するための世界標準が必要で、その目標の一つとして「防災ISO」の創設が考えられる。

ISO(国際標準化機構は世界162カ国が参加する国防機関で、多くの産業分野で数々の規格が承認され、世界に普及している。消防分野でも消防団設備等の性能や基準にISOが設定されており、日本でも一部が導入されているが、各国が拠ってきた歴史的経済もあり、一律にISO化という訳にはいかない面がある。また規格は加盟国の投票(多数決)によって決められるので、票(加盟国数)の多いヨーロッパ勢に有利に定められているのではとの批判もある。とはいえISOに準拠することで企業の信頼性が高まり、国際展開しやすくなる、国際競争力が強化されるというメリットがあることは多くの企業がISO9000、14000等を取得してそれにPRしていることからも分かる。

ある会議では今後の期待できるサービス分野として、災害時に集中する119番通報を人工知能(AI)で分析して緊急性の高いものから順に救急隊を手配するトリアージや、災害ボランティア経験者に自らが支援しに被災者と実体験のニーズを継続的にデーターベース化してゆく方法などが提案された。既に昨年の台風19号においては、AIの自動応答により最寄りの避難所や罹災証明書の申請方法などを提供する仕組みも一躍を担う防災士にとっても関心が深い、自らの経験をもとにその成果をいかに全国標準、世界標準へと昇率してゆけるか考えてみるのも有効な防災対策といえよう。

<関連図>

出典:国際連合広報センターより引用

[防災短信]

以下は、最近の報道記事の見出し紹介です。

- 01、学校防災へ有識者会議~石巻市 大川小判受け設置~

2020年1月22日 日本経済新聞 - 02、天草ジオパーク認定返上~熊本県天草市など2市1町 客足伸びず、更新審査にも負担

2020年2月3日 日本経済新聞 - 03、港湾の高潮対策強化~ 国土交通省 防波堤設計に最新データ~ 千葉県市原市で被災

2020年2月3日 日本経済新聞 - 04、防災公園の整備始動へ~東京都 としまえん閉鎖検討で~

2020年2月4日 日本経済新聞 - 05、災害時の復旧代行 全地方道で可能に~国土交通省 道路法を改正へ~

2020年2月5日 日本経済新聞 - 06、浸水想定2割更新せず ~自治体管理河川、ハザードマップも古く~ 2020年度までに更新指導

2020年2月5日 日本経済新聞 - 07、電柱新設禁止 5路線で指定~ 東京都中野区災害対策で地中化推進~

2020年2月7日 日本経済新聞 - 08、斜面崩落 現地調査へ(神奈川県逗子市)~国土交通省・神奈川県 女子生徒の巻き込まれ死亡事故をめぐり~

2020年2月7日 日本経済新聞(夕) - 09、自治体避難勧告 正しく理解27%~内閣府 台風被災地調査 周知進まず~

2020年2月16日 日本経済新聞 - 10、災害対策、官邸に新会議~2021年度内閣危機管理監がトップ~

2020年2月22日 日本経済新聞 - 11、択捉島沖 2月にM7地震 ~気象庁 震源深く津波起きず~

2020年2月24日付 日本経済新聞(夕) - 12、富士山大噴火で首都圏交通マヒ~中央防災会議 新宿で10センチの降灰~

2020年3月1日 日本経済新聞 - 13、ケガ・急病の電話相談#7119~消防庁、全国普及へ検討~

2020年3月2日 日本経済新聞 - 14、年金生活、滞る返済~内閣府「災害援護資金」滞納32%超~

2020年3月7日 日本経済新聞 - 15、土砂災害防ぐデジタル地形図作成~国土交通省 被災前に見直し防ぐ~

2020年3月9日 日本経済新聞 - 16、復興予算 インフラ再建4割に~復興庁 ソフト面の支援重要に~

2020年3月9日 日本経済新聞 - 17、静かな揺れ 巨大地震誘う~東大「ゆっくりすべり」研究者が観測計画~

2020年3月9日 日本経済新聞 - 18、東日本大震災9年、死因は「溺死」、「焼死」しかし「不詳」も沿岸部で多~東北大

2020年3月9日 日本経済新聞(夕) - 19、災害マップ 利用者が更新~ヤフー 風雨やインフラ投稿反映~

2020年3月9日 日本経済新聞(夕) - 20、浸水避難 浮かぶ修正点~川崎市武蔵小杉の人気度低下に相次ぐ想定外、実行性カギ

2020年3月11日 日本経済新聞 - 21、東北、高い余震リスク~地震予知連絡会 収束に数十年「無意識・平常心の防災」重要に~

2020年3月11日 日本経済新聞 - 22、津波避難訴訟が和解~仙台高裁、名取・閖上 4人犠牲~

2020年3月12日 日本経済新聞 - 23、熱中症アラート 7月から施行へ~環境省・気象庁まず関東甲信エリアで~

2020年3月14日 日本経済新聞 - 24、森村大火災「主犯」は温暖化~オーストラリア、ロシア等「乾いた雷」も多発~

2020年3月15日 日本経済新聞 - 25、自動応答で保険金手帳~大手損保会社、災害時支払い迅速に~

2020年3月18日 日本経済新聞 - 26、地下鉄サリン事件から25年 テロへの備えなお課題~警察庁 9都道府県に専門部隊~

2020年3月20日 日本経済新聞 - 27、危ない土地には規制を~国土交通省 都市計画法の改正へ~

2020年3月22日 朝日新聞(社説) - 28、津波、地域別の避難計画37%~消防庁、被害恐れのある675自治体調査 前年比微増~

2020年3月27日 日本経済新聞 - 29、消防隊員の訓練 VR使い安全に~東大・横浜市 開発進める「VR消防訓練シュミレーションシステム~」~

2020年3月27日 日本経済新聞 - 30、富士山 避難計画見直し急務~富士山火山防災対策協議会 火砕流 主要道寸断の恐れ~

2020年3月30日 日本経済新聞(夕)