防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する

防災評論(第123号)

山口明の防災評論(第123号)【2020年11月号】

山口明氏による最新の防災動向の解説です。

〈解説〉とあるのは山口氏執筆による解説文、〈関連記事〉はそのテーマに関連する新聞記事の紹介です(出典は文末に記載)。防災士の皆様が、引用、活用される場合はご留意の上、出典を明示するようお願いします。

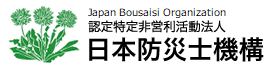

1、川辺川ダム再検討開始<熊本7月豪雨の教訓>

〈解説〉

2020年7月豪雨で氾濫し、大きな被害を出した球磨川水系。日本三急流の一つに数えられる球磨川は急峻さに加え、流路に蛇行域や狭あい部が多く流れ出る八代平野にも洪水を逃がす遊水池もないほど、数ある日本の河川系統にあっても最も治水困難な水系の一つである。この球磨川治水の決め手として国が打ち出したのは川辺川ダム計画で既に1960年代に発表されている。国はその後基礎調査などダム建設に向けた諸準備を進めていたが、特にダム建設予定地とされた川辺川流域の住民等から反対論が強く計画は遅々として進展しなかった。その理由として川辺川が全国有数の清流の地であり、アユをはじめとする内水面漁業は沿岸の重要な生活の糧となっているということが強調された。

2009年に政権交代を果たした民主党は「コンクリートから人へ」とのスローガンの下、全国公共事業の徹底見直しを旗印に掲げ、その中心となったのがダムである。さらに熊本県においてはこのムードに押される形で、ダム凍結を掲げる現知事が当選、2008年に川辺川ダムの白紙撤回を表明し、これを受けて民主党政権も正式に翌年に正式に計画中止を決定した。(法的手続は取られず)

その後2020年の大災害に至るまで、球磨川水系には大きな水害被害は報告されず、県は12年間も手をこまねいて事態を静観していた。中止決定の際県知事が示した代替策は「ダムに頼らない治水」であったが、この間殆ど何も実現・実行されず今回の惨事を招いてしまった。もちろん県や地方自治体は種々の対策を検討してきたとしているが、それらが実施に移せなかったのは、いずれの策も巨額の経費と工期を要するからという言い訳に近い理由を述べていただけで、いつ起こってもおかしくない豪雨災害に対し少しでも住民らの命を守る対策を一歩ずつ進めてゆくといった姿勢は余り見られなかった。つまり「洪水なんていつ来るか分からないし、場合によっては杞憂になるかもしれない」という根拠なき楽観論が行政関係者の間に根強くあり、関係住民も清流さえ守れればそれで良し、とする風潮があったのも事実であろう。

今後の対応として知事は「流水型ダム」の導入により、少しでも環境に配慮した仕組みを訴えているが、国交省所管でも全国に9か所(1%)しかない「流水型ダム」の実態もよく理解せずただ言葉から来るイメージにより再びやり過ごしてゆこうという真意が透けてみえるのは残念だ。地球温暖化が迫る危機を前に治水の基本は流量のコントロール、即ちダムかそれに匹敵する大規模即応型の治水施設の整備、運用しかない。願わくば「清流より命を」という思い切った発想の転換を県知事が決断することが望ましい。

<関連図>球磨川水系と川辺川ダムの位置

出典:国土交通省

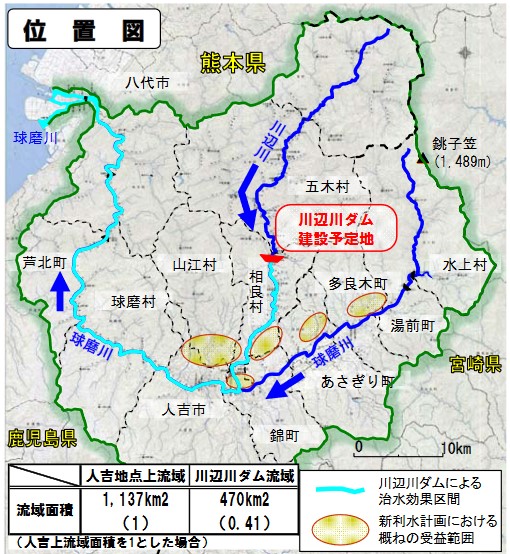

2、動物観測の廃止<気象行政の効率化の行方>

〈解説〉

気象庁は戦後長らく続けてきた動物観測を今年度末で廃止する。1953年を始期とし、途中何回か対象動物を入れ替えるなど手法の変更はあったものの、直近でも23種類の動物を観測してきた。また合わせて気象庁は観測している34種類の植物についても大幅に減少させ、ウメ、サクラなど6種類に絞り込む。これまで日本の風物詩としても親しまれてきたウグイスの初鳴き、タンポポの開花などが公式には気象庁から一切発表されなくなるのは寂しい。最近、地球温暖化の進展や巨大地震の切迫性が指摘され、グローバルでより科学的な防災対応業務が激増している気象庁、効率化と即効性のある結果を求められる気象行政の中にあって、どこかのどかな雰囲気のある動植物の観測(正式には生物季節観測)の必要性は薄れたということだろう。気象庁は表向きには環境変化で個々の動物、そして植物を自然の形で観測することが大変難しくなったことを挙げているが、再び高まる行政改革の声の前に“余剰”と疑われかねない自然観測業務に関わる人員を減らし、はやりのIT・AI等の先端業務へとシフトしてゆかなければ、との思惑が伺える。

気象行政の沿革で見れば観測-予報が二本柱で成り立ってきた。気象観測の担い手はこれまで人が中心であり、機械観測が急速に普及したのは実は阪神大震災以降最近のことである。地震行政においてもその中核をなす震度の観測も、阪神大震災以前は人が揺れを感知し、目で見た周辺の事物の挙動や損傷の様子により震度を判定する方法が主流であった。しかしそれだけでは各地の詳細な揺れの状況が把握しずらいという問題もあり、消防庁等も協力して地震計を全国に配備し、地震観測網を整備したという歴史もある。また、天気についても気象庁職員が空を見る観測手法も原則として機械による自動観測に切り替え、2020年2月からは東京などごく一部を除いて人による天気観測は廃止された。

動植物観測の縮減もこの大きな流れの一環といえる。しかし、動植物の出現発見や雲の様子、微妙な空気の流れ等人間の五感でないと判別できない事象も多い。そのデータの蓄積が長い目で見て大災害を予測してゆく途となる面も否定できない。気象庁(公)がこの分野から撤退してゆく中で防災士等民間防災力が果たせる役割は大きい。各地の防災士会がネットワークを形成して、全国の気象観測データを継続的につないでゆく方策も考えられよう。

<関連図>今回廃止・縮小となる対象季節観測動植物

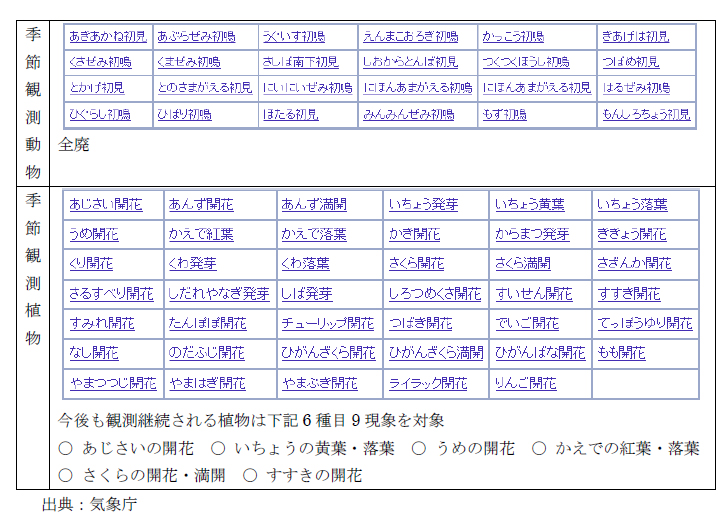

3、京アニ被災と災害義援金<事件と災害の境界>

〈解説〉

2019年7月に発生した京都アニメーション放火殺人事件は犯人が治療により奇跡的な回復を果たし、犯行動機は一方的に京アニに恨みを募らせた怨恨の線が固まっている。しかし36人にのぼる犠牲者や殺害されそうになった30人以上の従業員等の日常は戻って来ない。放火殺人に至る動機も全く理不尽だが、火事の被害にあった人々の規模が災害並みに甚大であったこともこの事件の特徴である。

現在、日本における犯罪被害者への公的経済支援として国の給付金制度がある。被害者一人当たりの給付額であるが、2018年調べによると被害者の遺族に対する平均給付額は1人当たり平均614万円、障害を受けた被害者は平均37万4,000円となっており、いわれもなく犯罪で生命を奪われ、あるいは身体を傷付けられた人にとっては、大きな金額とはとても言えない。あとは犯人から損害賠償を勝ち取るか、自助による民間保険金の活用などの策も考えられるが今回の事件ではこれらの救済も殆ど見込めないのが実情だ。

そこで京アニ事件では異例とも思われる対応が取られた。

京アニの国内外における知名度の高さと事件の異常性などを背景に世間で大きな反響があり、多額の寄付金が集まった。この多くの支援をふまえ、国は「災害義援金」の仕組みをベースとして、京アニへの支援額を地方公共団体への寄付として取り扱い、被災者家族は非課税でこの“義援金”を受領したのである。2020年2月の推計によると支援額は米国のアニメーション配給元に2.5億円、京アニ自体が開設した支援金専用口座への入金が10億円以上、京都府や日赤支部の口座への受入分が10億円近くにのぼり、合計で約33億4,000万円となったとされる。自然災害以外に非課税で義援金を受入れた例として1999年のJCO臨界事故(茨城県)が有名だが、犯罪での例は極めて異例だ。京都府は配分委員会を開き被害程度に応じて被害者家族ごとの配分を決めたが、個々人への具体的な配分額は公表されていない。

今回の国及び京都府の措置は思わぬ犯罪に巻き込まれた被害者に寄り添う善意の行動とも映るが、犯罪被害者救済全体から見れば問題は残る。それは特定の事件のみが“優遇”されてほかの一般の犯罪被害者との間に不公平を呼ぶという指摘である。

幾多の大地震等を経て自然災害の分野では被災者生活再建の仕組みが法制度や税制度の整備を経て徐々にではあるが充実してきた。これに対し犯罪被害者救済の仕組みはまだまだ遅れている。米国の制度のようにどの犯罪被害も公平に救済されるよう常に非課税寄付の口座を開設し、それで基金を設けている例もある。自然災害と犯罪被害との境界は実は曖昧でもある。両者の制度設計において極端な差がないようにすることが、真の意味での国民安心・安全につながるのである。

出典:警察庁

[防災短信]

以下は、最近の報道記事の見出し紹介です。

- 1、災害拠点病院 浸水恐れ23施設~会計検査院 自家発電の対策「不十分」6施設~2020年9月5日付 日本経済新聞

- 2、海底地滑りで大津波発生~東北大など研究 「対象外」の驚異、対策不十分~2020年9月7日付 日本経済新聞

- 3、避難者受け入れ先増やす~首都圏の地方自治体、民間企業と連携 災害時「非蜜」ねらう~2020年9月8日付 日本経済新聞

- 4、日本近海で水温上昇~横浜国大調査 強力台風の接近、増加~2020年9月8日付 日本経済新聞

- 5、分散避難見えた課題~内閣府 台風10号で初の大規模実施、備蓄も欠かせず~2020年9月9日付 日本経済新聞

- 6、宮崎なお4人不明~宮崎県250人態勢捜索続く~2020年9月9日付 日本経済新聞

- 7、日体大救急災害医療学コース開設~日本体育大学災害後の「調整役」育成~2020年9月9日付 日本経済新聞

- 8、東海豪雨20年 都市の浸水対策進まず~国土交通省インフラの推進促進~2020年9月11日付 日本経済新聞

- 9、防災の誓い新たに~茨城県常総市 鬼怒川決壊5年で追悼式~2020年9月11日付 日本経済新聞

- 10、太平洋側に接近の台風増加~気象庁 東京は1.5倍 温暖化影響も~2020年9月11日付 日本経済新聞

- 11、災害関連死、認定に格差~震災被災東北3県 基準なく不公平感も~2020年9月11日付 日本経済新聞

- 12、東日本大震災9年半~復興庁 避難なお43,000人~2020年9月11日付 日本経済新聞

- 13、防災・医療現場でやさしい日本語~弘前大開発「風が強くなります」「熱を測ります」外国人も理解しやすく~2020年9月12日付 日本経済新聞

- 14、米西海岸、山火事止まらず~オレゴン州、50万人に避難指示~2020年9月12日付 日本経済新聞

- 15、津波避難タワー2割が未完成~日経新聞調査 計画中210基中39基、予算や用地交渉が壁~2020年9月12日付 日本経済新聞

- 16、気象庁HP、広告8700万円~気象庁9月15日から掲載 広告代は運営費の一部に~2020年9月12日付 日本経済新聞

- 17、オーストラリアの森林火災、再発懸念広がる~豪ニューサウスウェールズ 対策の遅れ、政府に批判~2020年9月13日付 日本経済新聞

- 18、鉄柱倒壊、進まぬ住宅再建~ADR(裁判外紛争解決手続) 合意は30%ほど 千葉県市原市~2020年9月23日付 日本経済新聞(夕)

- 19、災害危険地、住宅優遇せず~国土交通省 2021年度からも 耐震・省エネでも助成対象外~2020年9月24日付 日本経済新聞

- 20、老朽インフラ 点検形骸化~国土交通省 橋やトンネル、未修繕5割ほどにのぼる~2020年9月28日付 日本経済新聞

- 21、偏西風次第 一転大荒れも~気象庁 秋らしい周期変化の公算、台風発生にも注意~2020年9月30日付 日本経済新聞

- 22、熊本 復興長期化を懸念~読売新聞調査 九州豪雨から3ヶ月 球磨川流域~2020年10月4日付 読売新聞

- 23、高潮浸水域公表 9都府県どまり~国交省調査 予算・人員不足で遅れ~2020年10月23日付 日本経済新聞