防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する

防災評論(第124号)

山口明の防災評論(第124号)【2020年12月号】

山口明氏による最新の防災動向の解説です。

〈解説〉とあるのは山口氏執筆による解説文、〈関連記事〉はそのテーマに関連する新聞記事の紹介です(出典は文末に記載)。防災士の皆様が、引用、活用される場合はご留意の上、出典を明示するようお願いします。

1、地球温暖化を踏まえた「流域治水」への転換

〈解説〉

令和2年には九州豪雨により球磨川流域が破滅的な洪水被害が発生したが、全国各地では毎年のようにこれにまさるとも劣らぬ水被害が頻発、そして激甚化している。平成27年には関東・東北豪雨、28年には北海道・東北方面の台風被害、29年に九州北部豪雨、30年には台風19号による広域多発的堤防決壊と毎年必ずといってよいほど大水害に見舞われる国土となった。この裏には地球温暖化(気候変動)があることはもはや疑いの余地はなく、治水行政も地球温暖化の進展をふまえて新しい考え方・発想を取り入れていかなければならない時代へと突入している。

2006年の地球温暖化に関するパリ協定では、世界の平均気温上昇を産業革命(18世紀初頭)と比べて2℃未満に抑える、との目標が掲げられており、治水防災においても最低限この程度の気温上昇を覚悟してあたる必要がある。

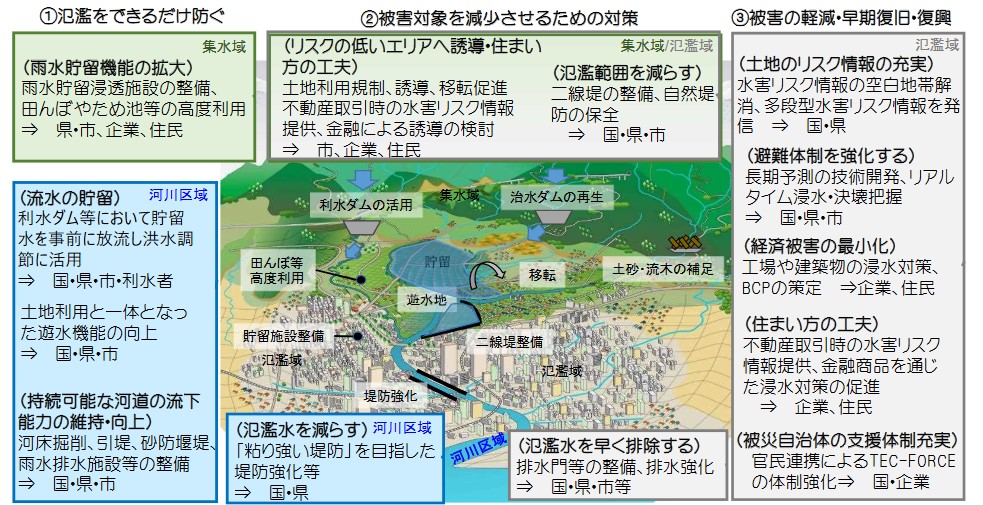

国土交通省の示す気象変動による降雨量等の変化倍率によると、2℃上昇シナリオの場合、降雨量で1.1倍、河川等流量で1.2倍、そして洪水発生頻度で約2倍程度となることが想定されている。もはや水害はあって当り前、防ぐのではなくいかに柔軟に対処できるかという社会構造が求められるのである。こうして打ち出された新たな発想が「流域治水」という考え方であり、これは即ちピンポイントの治水、つまり集水域と河川流域のみならず氾濫域も含めて一つの「流域」として捉え、その流域全体の関係者が協働して総合的対策を推進することが求められる。より突込んで分析すると、局地的な堤防決壊や洪水があっても流域全体で大災害とならなければやむを得ないとする大局的なイメージを持つ政策といえる。

国土交通省では流域治水の三本柱として

①氾濫の可能な限りの防止及び減少対策

②被害そのものの減少対策

③被害からの早期復旧・復興のための対策

を示しており、防災の基本である「防災対応サイクル」に沿ったものである。

現在は令和元年東日本台風水害により甚大な被害を受けた7水系(阿武隈川、那珂川、千曲川等)を中心に利水ダムによる事前放流の本格化(平成2年から本格運用開始)など緊急プロジェクトを推進中であったが、残念ながら令和2年九州豪雨被害発生を防げなかった。もちろん政策の成果を実感できるには多くの人々の努力と財源や制度化が必要である。九州7月豪雨で挫折したからといって、流域治水の考え方を止めてはならない。

<関連図>「流域治水」の施策のイメージ

出典:国土交通省

2、「長い波」への理解(津波・高潮防災)

〈解説〉

よく台風情報などで海岸部の警戒に際し、「高波・高潮に注意しましょう」とのアナウンスが流れることが多い。

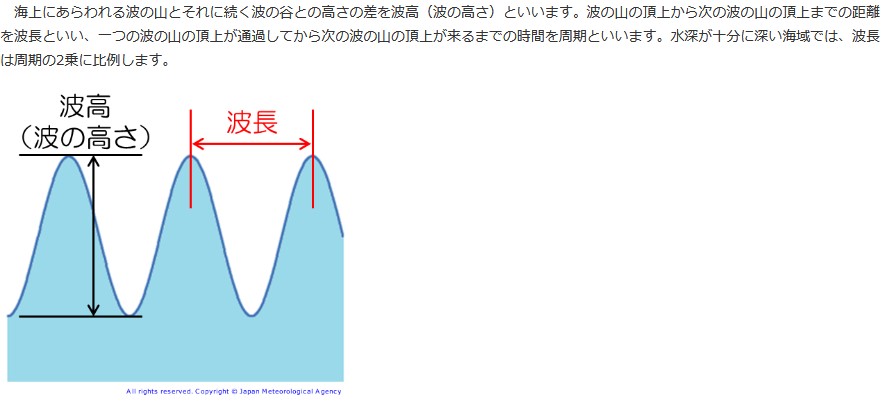

しかし、一般の人は高波と高潮の区別がつかず両者とも同じような波動だと誤解している人が多い。しかし高波と高潮では全く異なる波相を観測し、甚大な被害をもたらす恐れがあるのは高潮である。そして地震動によりもたらされる津波と高潮とは共通点がある。両者とも「長い波」であることだ。波の諸元は「高さ」、「長さ」そして「周期」によって決まる。もちろん台風接近など強い風速のもとに発達した波は高さも大きくなり、また“さざ波”に比べ周期も長くなる。しかしその周期は15秒から20秒程度であり、この程度の周期では海岸べりで砕けてしまい、沖合10メートルの高さの波でも一挙に収まることとなり、沿岸に甚大な被害をもたらす可能性は低い。これが高波である。海岸部での堤防や消波堤など海岸保全技術が発達した現代ではむやみに海岸に近付くなどの危険行為がなければそれほど心配する必要はない。

これに対し、高潮や津波は周期が数十分から数時間とケタ外れに長く、これらの波を受けると沿岸で砕けることはなくそのままの高さで海岸部に殺到し、その勢いで陸地の奥深くまで侵入することが多い。つまりこれらの周期が長い波ではそれらはもはや一般にイメージする“波”ではなく、長大な水壁がそのまま海岸を襲う状態となり、一気に沿岸域が大規模浸水してしまうことになる。防災士はもちろん、一般の住民もこの波の周期による物理的症状の違いとその被害程度の差異については基礎的な防災知識として理解しておくことが必要である。

東日本大震災では過去に例を見な高い津波を広範囲に記録した。このためハード・ソフトの両面から津波復旧対策が講じられてきたが、その際の考え方について改めて整理しておく必要がある。つまり海岸堤防の嵩上げを主軸とするハード対策においては数十年から百数十年に一度の頻度で発生する津波(レベル1ともいわれる)を想定して整備されている。これに対しソフト対策としては最大クラスの(百年程度に一回の)地震による津波を前提として対策を打つこととされた。これをレベル2という。高潮においても過去における最大記録をベースとしたハード対策と、それを超える高潮に備えるソフト対策が進められている。

ソフト対策の基本となる避難計画については現実の津波、高潮がどのレベルに達するのか十分な精度をもって判断することはできない。ハードがレベル1で設計されているという前提で早めの果敢な避難行動が求められる理由はそこにある。

<関連図>波の高さ、長さと周期

出典:気象庁

出典:気象庁

3、全国51,306ヵ所に大規模造成地が点在

〈解説〉

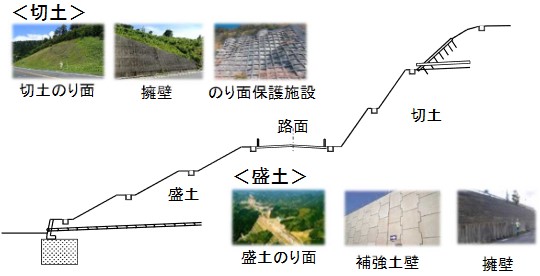

日本は高度成長期にかけて人口の急激な増加と大規模宅地造成が展開され、今そのツケが回ってきている。全国にある大型造成地の災害への悪影響は水害による地盤崩壊や地表流出だけに止まらない。地震発生時の液状化被害もそれに匹敵する危険性をもって国民生活をおびやかしている。液状化の脅威をはじめて広範囲に認識させた事故は1995年の阪神・淡路大震災であったが、それ以後も度々被害が報告されている。東日本大震災(2011年)では千葉県浦安市など地震被害そのものは大したことのなかった広範なエリアで液状化現象が発生した。2016年の熊本地震では液状化を中心に約15,000件の宅地被害が発生した。さらに2018年の北海道地震では札幌市を中心に市街地で液状化が発生、それにより流出した土砂と水が周辺に甚大な被害を与えた。

このような大規模造成宅地の全国実態についてははっきりした統計がなかった。そこで国土交通省は全国地方公共団体に対し「大規模盛土造成地マップ」の作成を指示、それを公表させることとし、2019年度中に全対象地の公表達成を目指した。その結果、大規模造成地が存在する市町村は1013,大規模造成地の数は51,306個所にのぼることが明らかになった。その総面積は約10万ヘクタールに及ぶ。

造成地の存在が全国的に明確になった意義は大きい。しかし、今後これらの造成地の危険度を点検し、危険地であると判断される場合は宅地の安全性確保、とりわけ耐震化・耐液状化に向けた対策工事の実施が必要となってくる。このため大規模造成宅地がいつ造成されたのかの把握をはじめ現地状況把握など実地調査も必要となってくる。これら一連の調査をスクリーニング計画と呼んでいるが、本来2020年度末にまず造成年代の調査は終了される予定だったが、新型コロナ感染拡大の影響もあり、2019年度末ではまだ51パーセントの地方公共団体が未着手となっており、このためスクリーニング計画が目標とする2022年度末完了100パーセントに目途は立っていないのが実情である。

2020年度も東京都調布市で突然、街路上の地盤が大きく陥没するという事故が起き、付近住民を不安におとし入れている。地盤の安全性確認は安心な生活環境の維持に欠かせない。そのための事前対策は人的・物的損害を未然に予防するとともに、被害を最小限にくい止めることにより生活の早期再建、復旧・復興の費用軽減にもつながってゆく。コロナ禍を超えて早期の事前対策稼働が望まれる。

<関連図>切土と盛土

出典:国土交通省 北陸地方整備局

出典:国土交通省 北陸地方整備局

[防災短信]

以下は、最近の報道記事の見出し紹介です。

- 1、仮設住宅 コンテナ型活用~(財)日本ムービングハウス協会 被災者「室内静か」、移動式で低コスト~2020年10月5日付 日本経済新聞

- 2、トリアージ 免責法制化を~日本医師会・日本救急医療学会 判断ミスで訴訟の危険性、現場の萎縮懸念~2020年10月5日付 日本経済新聞

- 3、線状降水帯予測、10年計画で挑む~気象庁 困難克服なるか 「データ収集」、「計算式」、「計算速度」~2020年10月7日付 日本経済新聞

- 4、温暖化の影響、2020年夏顕著に~世界保健機関(WHO)北半球でまたも最高気温更新~2020年10月9日付 日本経済新聞

- 5、発表基準見直後初の発令~気象庁 13例目の特別警報から短時間・局地的豪雨に対応~2020年10月11日付 日本経済新聞

- 6、台風19号から1年~宮城県、長野市ほか避難生活なお7,000人超~2020年10月12日付 日本経済新聞(夕刊)

- 7、河川の監視体制強化~国土交通省 台風19号から1年 水位計や浸水検知センサー整備促進~2020年10月13日付 日本経済新聞

- 8、オストメイト 災害時の備えを~日本看護協会 人工肛門などの利用者に対し広がる医療ケア体制~2020年10月14日付 日本経済新聞

- 9、広域避難 住民どこへ~東京東部5区250万人 自治体主導の対応限界~2020年10月14日付 日本経済新聞

- 10、住民が川崎市を提訴の方向~川崎市中原区「人災だ」台風19号大規模浸水~2020年10月15日付 毎日新聞

- 11、火災 昨年微減3万7683件~消防庁 死者は1486人、高齢者目立つ~2020年10月16日付 日本経済新聞(夕刊)

- 12、避難者は自治体把握の5倍か 熊本・球磨村~2020年10月17日付 日本経済新聞

- 13、コロナで出生数減少も~厚生労働省 2020年1月~7月5.1パーセント減 里帰り自粛、雇用悪化、不妊治療も控え~2020年10月22日付 日本経済新聞

- 14、中古家電 出火事故相次ぐ~国民生活センター 改造やリコール知らず購入~2020年10月22日付 日本経済新聞

- 15、高潮浸水域公表 9都府県どまり~国交省調査 予算・人員不足で遅れ~2020年10月23日付 日本経済新聞

- 16、トンネル工事募る不信~東京都調布市 道路陥没 因果関係不明だけど…2020年10月26日付 日本経済新聞(夕刊)

- 17、進む予防伐採~千葉県、台風倒木に備え、所有者との調整に課題~2020年10月27日付 日本経済新聞

- 18、12製油所、耐震化不十分~会計検査院 補助金支給の工事について~2020年10月27日付 日本経済新聞

- 19、危険なバス停6県780ヵ所~国土交通省公表 茨城、長野両県など全国結果年内にも~2020年10月31日付 読売新聞

- 20、国宝建造物の防火対策難航~首里城火災1年 文化庁 設計から対応必要~2020年10月31日付 産経新聞

- 21、中高年自殺 経済原因多く~警察庁 2020年自殺対策白書で コロナ対策の必要性~~2020年10月27日付 日本経済新聞

- 22、斜面崩壊 前日に亀裂~逗子市女子高生死亡事件 管理人撮影も行政に伝わらず~2020年10月31日付 毎日新聞

- 23、台風上陸 12年ぶりゼロ~気象庁 発生少なく高気圧が阻む~2020年11月3日付 日本経済新聞