防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する

防災評論(第125号)

山口明の防災評論(第125号)【2021年1月号】

山口明氏による最新の防災動向の解説です。

〈解説〉とあるのは山口氏執筆による解説文、〈関連記事〉はそのテーマに関連する新聞記事の紹介です(出典は文末に記載)。防災士の皆様が、引用、活用される場合はご留意の上、出典を明示するようお願いします。

1、流木と氾濫(“土木石流”への対応)

〈解説〉

最近の豪雨災害では従来考えられていた洪水・氾濫の主因である土砂に加え、河川沿いに生育している立木が大きな元凶となってきたことが認められる。渓流から猛スピードで落下し麓を襲う土石流、この言葉からは“土”と“石”だけが災いの源のように聞こえてしまう。現に土石流を防ぐために各地で建設されている制止施設の名称も“砂防ダム”と、まるで流出土砂だけを防げば大規模土砂災害をくい止めることが可能であるかのような通念があった。しかし、2017年7月に発生した九州北部豪雨ではこの通念をくつがえす事象が露わになった。土砂をはるかにしのぐ大量の流木の発生であった。北部豪雨全体の流木量は21万立方メートルに及んだ。統計によると直近の1996~2013年に全国のダムで捕捉、回収された流木量の年平均が約17万立方メートルであることを考えると、とてつもない量の流木が流域を襲ったことになる。2020年7月の球磨川災害においても大量の流木が発生、橋架などの構築物にひっかかって絡まる等により河川の正常な流れを阻害して溢󠄀水・氾濫をもたらし、さらに流路を狭めた氾濫流に流木が乗り、付近の家屋などを直撃して被害を広めることとなった。このようなことから一部の砂防学者の間では特に土石流という呼び名について、一般の注意を喚起するために「土木石流」と変更してはどうかとの意見もあるほどである。

このように流木被害が起きる原因が土石流であるとする常識がある。しかし流木原因は決してそれが大半を占めているわけではない。土石流は河川・暖流の一部斜面で発生し、そこに大量の雨が降って表層土壌がそれに耐え切れず崩壊し、水と一緒に流れ出るもので、その際土砂と一緒に流木も崩落流出するというメカニズムだ。ところがこれまでの流木被害では川沿いの岸に自生する立ち木が被害の主役である例も相当多い。2004年の福井県足羽川をメインとする福井豪雨災害の際設置された検討委員会では流木発生原因の約半分が河岸にある立ち木が浸されたことによるものと報告されている。

河川沿岸ではかっては中山間地集落を中心に立ち木を燃料や家屋補強材に使うなどにより適切な伐採が行われ、安全な河川水系が維持されてきた。しかし現在ではこれら水辺林は生育し放題のまま放置されている。これら河川環境保全のためにも2019年から始まった森林環境譲与税(2024年度以降本税に移行)の活用も含め防災上の観点から計画的な伐採を公共が進めることが期待される。

2、地震保険の損害判定基準(公表の限界)

〈解説〉

地震保険は被災物件の損傷程度を全壊、半壊、一部損壊などの区分に分類し、補償額が決まる。国の被災者生活再建支援法でも同様であるが、現行の制度では地震保険のほうが適用範囲は広い(支援法では大規模半壊までしか対象とされない)うえ、支払金額も大きいので、政府は再保険の形で関与するなど手厚い官民一体型救済制度として、保険適用による差異を無くした補償内容と判定基準が定められている。

2016年の熊本地震に際し被災した物件所有者が保険会社を相手どり起こした訴訟でこの判定基準の在り方が問題となった。具体的には損害区分である「一部損」か「半壊」かを巡って争われた。報道によると当該物件の場合その補償額は一部損と判定された場合1,050万円となるのに対し、半壊と判定されれば1億5,000万にハネ上がる。被害者にとっては到底無視できない差が両者の判定間にあるため、原告は一部損と判定した保険会社に対し、被害の実態は半壊であると訴えを起こした。当該物件は鉄骨コンクリート造集合住宅であるので、判定の焦点は“はり”に生じたひび割れの幅である。保険会社公表資料によると地震保険契約者用の資料では半壊(Ⅲ)に該当するひび割れの大きさとして別表にあるように「鉄筋・鋼板が見える程度」を明示しているが、今回のひび割れでは実際にはひび割れから鉄筋は目視できなかった。したがって「見える程度の」ひび割れかどうかが論点となったわけだが、判決(2020年11月)では鉄筋が見えるかどうかは建物の形状によって異なるため、(ひび割れ幅について)客観的な数値基準により評価することが相当として保険会社の間で内部資料として通用されている「ひび割れ幅1ミリ以上」に該当する本件は「半壊」にあたるとした。このあと原被告とも控訴しなかったので当該判決は確定し既判力を持つこととなった。

被災者にとっては朗報となるこの裁判所の判断であるが、問題もはらんでいる。内部の事務取扱資料を公知のものとし、ひいては公開を迫る動きになれば保険会社に対する虚偽の申請など反社会的な問題も起こりかねない。地震保険は復旧・復興のうえで貴重なツールである。より透明性があり、公平性も保障できるような仕組みが望ましいが、防災士も地震保険の実務により注意を払っていく必要がある。

3、トリアージ法制化論議(選択と集中への壁)

〈解説〉

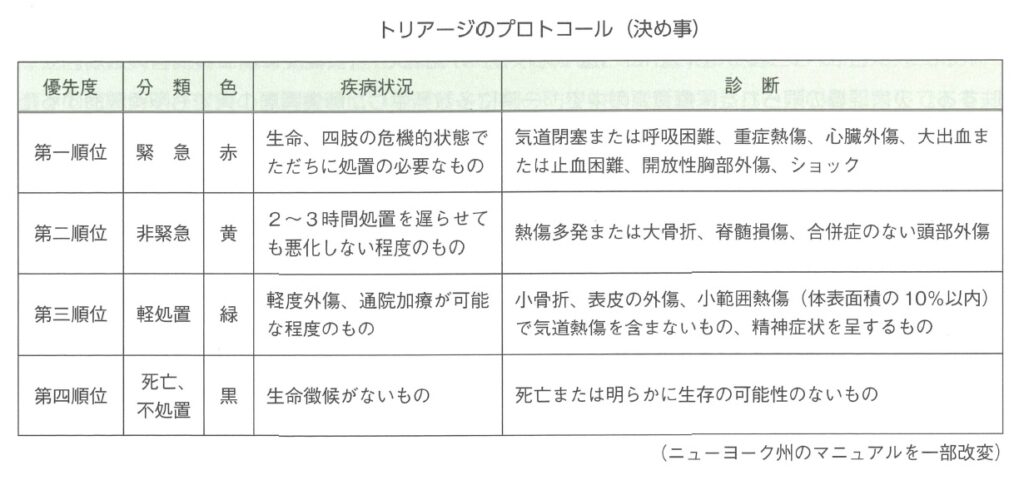

防災士養成講座でも学ぶようにトリアージは災害医療における必須なアイテムといえる。もともとはフランス語で「選別」を意味するトリアージは災害時等において多数の負傷者が出ている場合等、通常の医療提供が困難な状況において色により負傷者を4種類“選別”して(別図)、その優先度に応じて必要な医療処理を施すという仕組みで、日本では2005年のJR福知山線脱線突入事故(107人死亡)で大規模なトリアージを実施したのが普及の契機となった。

<関連図>

また、2019年7月の京都アニメーション(京アニ)スタジオ火災(36人死亡)でも京都市消防局が中心となってトリアージが実施された。福知山線事故では500人を超える負傷者のスムースな救急・医療対応が、また京アニ火災でも30人を超える負傷者を45分で振り分け人名確保に寄与するなど顕著な成果を挙げている。

一方でトリアージ実施に伴い救われた命が失われたという不満や疑問の声もあとを絶たない。東日本大震災でも受入病院に搬入された女性が専門治療を要しない(緑)と判定されながら、3日後に死亡。この処置を巡って仙台地裁に対し損害賠償訴訟が起こされた(のち和解が成立。)マス(大数)で見れば効果的と評されるトリアージでも、それにより犠牲になったのではと思う遺族にとっては許されない行為に映る。そしてその“ミス”を恐れて躊躇し、トリアージを鈍らせることが救命率を低下させ、社会全体の安全安心を阻害につながってしまうしトリアージを鈍らせるという負の連鎖を惹起しかねない問題をはらんでいる。

この問題を解決するために「トリアージ免責法制」とも呼ばれる法的判決を整備しようとする取り組みが始まっている。トリアージ現場に萎縮を生じさせないよう、万一判断に誤りがあったとしても個々のトリアージ要員には刑事・民事上の責任を問わないとすることを柱とする制度案だが、実現に向けては大きな壁も立ちはだかる。免責されるトリアージ要員の定義」(医師だけか、救急隊、看護師、一般人はどうか等)、具体的な免責要件、さらには不幸にしてダメージを被った人への補償を誰がどのように担うのかなどである。

理想としては国家賠償法のように、公務員たる者が公権力行使により国民に損害を与えた場合公務員本人は免責し、損害賠償は国や公共団体が行うという仕組みが整えばトリアージは大きく前進しよう。今次の新型コロナ禍でも大いに参考となる。種々な国難はあっても検討を急ぐべきであろう。