防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する

防災評論(第127号)

山口明の防災評論(第127号)【2021年3月号】

山口明氏による最新の防災動向の解説です。

〈解説〉とあるのは山口氏執筆による解説文、〈関連記事〉はそのテーマに関連する新聞記事の紹介です(出典は文末に記載)。防災士の皆様が、引用、活用される場合はご留意の上、出典を明示するようお願いします。

1、緊急地震速報の定着と限界

〈解説〉

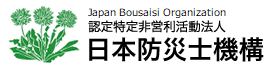

緊急地震速報は2007年10月に一般向けの運用が開始された比較的新しいシステムである。緊急地震速報は地震予知が非常に難しいところから、地震発生直後から揺れが来るまでのわずかな時間を利用して、地震到達時に震度4以上が予測される地域に発表されるもので、気象庁が世界に先駆けて開発実用化したシステムとして高く評価されている。しかし運用開始から15年ほど経過した今も緊急地震速報が誤配信されたり、配信されなかったのに、となかなか仕組みの制度が向上されない状況が続いている。2月13日に宮城、福島両県を襲った東日本大震災の余震とみられる強い地震(震度6強)でも広い範囲で震度4以上が記録されたが、特に東京の多くのエリアで携帯電話の緊急地震速報が鳴らなかった。気象庁によると観測区分している全国200区域のうち震度4以上の予測が出たのは29区域、このうち東京23区など10区域で緊急地震速報は鳴らなかった。

今回も気象庁に緊急地震速報不作動に対する苦情が殺到、またSNS上では“なぜ鳴らなかったんだ!!”“揺れないときに鳴るのになんだ”とのクレームや疑問が相次いだ。

しかし緊急地震速報には常に制度上の限界宿命がある。どの地震でもそうだが、地震発生直後地震波が発生し、揺れが広がる前に使える観測点は震源に近いごくわずかの地震計に限られるが、その後の地震波はそれよりはるかに広いエリアへと伝播するので、数少ない観測データを解析して伝播想定区域の予想震度をごく短時間で正確に割り出すのは至難の業といえ、今後気象庁がいくら緊急地震速報の精度を上げていく努力をしても絶対に克服できない物理的限界があることは確かなのだ。また、緊急地震速報不受信などに対するクレームや不満が高まっている事情の一つとしてこの速報を入手する手段に変化が起きている事が挙げられる。携帯電話(スマートフォンを含む)で緊急速報を受信する人が最も多く(2019年の調査では74.5%)、TVでキャッチする人(71%、同調査)を上回ってきている。緊急地震速報が一つの日常情報入手ツールとして定着したことは歓迎されるが、それに伴い天気予報のように当たり、はずれに性急にクレームを申し立てる風潮も増大している。

繰り返しになるが、緊急地震速報は地震予知が極めて困難な現実の中、地震被害を少しでも軽減しようとの思い入れから開発された補助的ツールである。防災士の役割として一般住民に対し緊急地震速報の仕組みとその限界も十分説明し、このシステムのみに頼ることなく日頃から家具転倒防止など備えを呼びかける活用を望みたい。

<関連図>緊急地震速報と携帯電話のイメージ

2、土砂災害危険周知と防災士の役割

〈解説〉

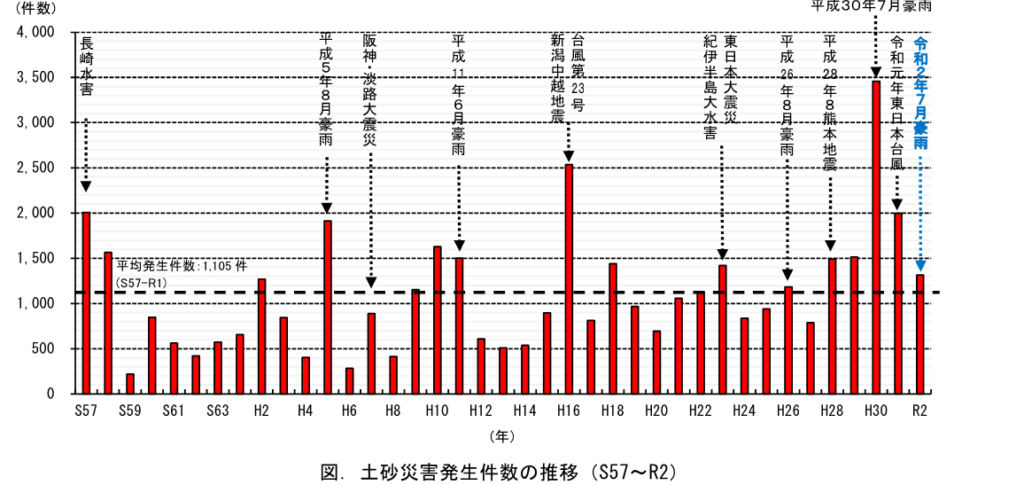

2020年の土砂災害発生件数は1316件となった。統計上明らかになっている年平均発生件数は1105件であり、2016年から連続5年で平均値を上回ることとなった。つまり土砂災害は懸命の防災対策にも係らず長期的には増加傾向が続いていることがわかる(図参照)。

問題は土砂災害件数のトレンドが上昇基調にあることだけではない。土砂災害をもたらす主因である豪雨が年々地球温暖化の影響もあって大型・激甚化し、一個の豪雨災害により多くの土砂災害が一挙に、しかも広域的に発生する傾向を強めていることがより深刻である。昨年の7月豪雨では土砂災害は一回で961件も発生、一年間の土砂災害の70%近くがこの豪雨災害に集中したうえ、統計上最多となる37府県で何らかの土砂災害発生が報告されている。

理想的には土砂災害の発生個所やその時刻を早期に正確に予測できればあらかじめ被害を防ぐことができようが、その可能性は益々困難となっている。このため土砂災害には他の災害類型にも増して早期避難が重要であり、土砂災害防止法に基づき土砂災害警戒区域の指定やハザードマップの整備など避難体制の基盤づくりと周知徹底の必要性が叫ばれてきた。しかし、避難のための危険性の周知という面では度重なる大被害にも係らずまだ多くの課題がある。

一つには依然として住民の間で危険性の意識が高まらないことだ、一昨年の7月豪雨では死者数の80%超ではすでに土砂災害警戒区域への指定など危険情報は公表されていた。被災地域住民へのその後の調査では自宅等が土砂災害警戒区域に含まれているかどうかを正確に把握していた世帯はわずか全体の2割に過ぎなかった。二つめには令和元年の東日本台風で見られたように人的・物的被害を生じた40%の箇所は土砂災害警戒区域に指定されていなかった。警戒区域の指定には詳細な地形、気象情報の分析が必要である。より詳細な地理的情報の蓄積と分析が不十分だったのである。

これらのことから国土交通省では土砂災害防止対策基本指針を2020年8月に改訂し、その中で土砂災害警戒区域の指定を急ぐとともに、基礎調査においては詳細な地形図データを活用することが盛り込まれた。防災士は地域の実情を最も分かっている一員である。防災意識の高い防災士にとっては自ら能動的に土地災害リスク情報を掌握し、行政や地域住民との共有を図る努力を怠るべきではない。

<関連図>土砂災害発生件数の推移

出典:国土交通省

3、地球温暖化の副産物~北極海航路

〈解説〉

日本企業が保有し、パナマ船籍のコンテナ船が3月23日スエズ運河で砂嵐に巻き込まれて座礁した。座礁により幅約22メートルしかない運河水路が塞れ、船舶は全く通行することができなくなった。スエズ運河は世界で最も有名な運河で、地中海(ポートサイド)と紅海(スエズ)を結び世界物流の大動脈となっている。フランス人レセップスによって開削され、1868年に開通したあとしばらくは事実上英国の管理下にあったが、1956年当時のナセル大統領によってエジプト国有化とされ現在に至っている。この間第3次中東戦争(1965年)により閉鎖される等、地域の政治・安全保障情勢により運河の機能に支障をきたすことはあったが、今回のように事故で運用停止に至ることは前代未聞である。事故処理を請負っているオランダの海洋土木工事業者は最悪数週間程度再開までにはかかるのではとの見方を示している。

この事態にかわって脚光を浴びているのが北極海航路である。ロシアは早速25日に声明を発表、スエズ運河の代替ルートとして北極海航路を検討すべきだと主張した。北極海航路は先進工業国を結ぶ海運ルートとしては理論上最短であるが、大部分は北極海を通り、20世紀初頭までは航路として開通したことはなかった。しかし、近年の地球温暖化による副産物として北極海の氷が溶けはじめ、現在では夏の2ヵ月間のみ、まともな航路として運用できるようになっている。欧米と極東を結ぶ要にあるロシアとしては将来に備え北極海航路に多額の投資をしており、結果日本のタンカーは2012年からこの航路での輸送を断続的にではあるが開始した。次いで中国も2013年からコンテナ船での航行を成功させている。

今後も地球温暖化が進むに連れ益々北極海航路に注目が集まることが予想されるが、危機管理上留意しなければならない要素は数多くある。1つめには地球温暖化がどれだけ進行しても北極海から海氷が消失することは到底考えられず、逆にそのような事態となれば地球又は人類が滅亡する時である。氷山や海氷・流氷による事故等の海難救助や水質汚染にどのように対処してゆくのか、2つめには北極圏特有の磁気嵐による衛星測位システムの変調に航路安全上どう向き合うのか、また旧ソ連時代から航路沿岸に放置されているとされる無人灯台にはアイソトープを使用した放射能関連施設が多数あり、これらを安全な西側の灯台に置換してゆく方策をどうするのか、などである。

スエズ運河の果たしている役割を北極海航路がすぐに代替することは難しいが、同時にスエズ運河そのものの安全性向上と現地での治安確保にもより一層の対策を講ずべきことは言うまでもない。

[防災短信]

以下は、最近の報道記事の見出し紹介です。

- 1、地震リスク評価に疑問符~大阪地裁大飯許可取消判決 原子力発電所安全審査、信頼性に影~2020年12月5日付 日本経済新聞

- 2、インフラ予防で修繕~国土交通省など 国土強靱化5カ年計画 河川施設の維持管理にドローン活用も~2020年12月22日付 日本経済新聞

- 3、関越道最大2100台立ち往生~東日本高速道路株式会社 相次ぐ雪害まひ教訓生かせず~2020年12月19日付 日本経済新聞

- 4、自動車走れる砂浜存続危機~石川県 千里浜海岸 海面上昇で幅縮小~2020年12月2日付 日本経済新聞

- 5、システム障害 防災情報9時間配信不能~気象庁 現在は復旧~2021年1月30日付 日本経済新聞

- 6、災害支援 自治体連携進む~東日本大震災から10年、「首都直下」などに備え急務 指示系統に課題~2021年2月1日付 日本経済新聞

- 7、救急空白地帯 薄氷の搬送~消防庁 消防ない山間部、自治体職員が奮闘 民間委託の動きも~2021年2月1日付 日本経済新聞

- 8、震災10年、東京消防庁元トップら検証~東京消防庁元消防総監 「犠牲者出てもやらねば」~2021年2月10日付 日本経済新聞(夕)

- 9、「何としても謝りたかった」~NZ地震被災地クライストチャーチ市長 2020年来日遺族と面会~2021年1月28日付 日本経済新聞(夕)

- 10、鹿児島・諏訪之瀬島で噴火~気象庁 噴石警戒呼びかけ~2020年12月28日付 日本経済新聞(夕)

- 11、大型練習船 災害仕様に~文部科学省 神戸大「深江丸」、東京海洋大「汐路丸」物資など輸送、新船建造~2021年1月6日付 日本経済新聞

- 12、線状降水帯 最多9つ~気象研究所 九州7月豪雨、詳細調査 最長280KM、13時間停滞~2020年12月25日付 日本経済新聞(夕)

- 13、海の震災ガレキ490t超回収~宮城県、福島県2019年度以降国が支援継続 沖合に洗濯機や畳~2021年1月4日付 日本経済新聞(夕)

- 14、大工の20歳 復興決意~震災10年、仮設生活の不便さ経験~2020年1月12日付 日本経済新聞

- 15、南海トラフに備える企画展~名古屋大 ホームページ上で~2021年1月12日付 日本経済新聞

- 16、危険な崖 兆候把握を~逗子市斜面崩落1年 降雨なくても発生、神奈川県早めの通報心掛けて~2021年2月4日付 日本経済新聞

- 17、55自治体、浸水域に庁舎~日経調査 南海トラフ域高台移転、利便性・用地が壁~2021年2月8日付 日本経済新聞

- 18、横浜クルーズ船感染1年~神奈川等DMAT「黒船来航のような衝撃」~2021年2月3日付 日本経済新聞

- 19、被災地のインフラ更新費、膨張へ~岩手、宮城、福島の市町村 一斉老朽化、全国の1.4倍に~2021年3月2日付 共同通信社

- 20、土地登記 相続3年内に~法務省法制案 違反なら過料も、所有者2割不明、対策急ぐ~2021年2月11日付 日本経済新聞

- 21、救急搬送 たらい回し急増~コロナ緊急事態宣言下11都府県消防 発熱長時間足止め 「困難事案」2.4倍に~2021年1月26日付 日本経済新聞

- 22、台風時 船舶に避難命令~海上保安庁、湾内の出入り制限 国会に改正案提出へ~2021年2月18日付 日本経済新聞