防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する

防災評論(第131号)

山口明の防災評論(第131号)【2021年7月号】

山口明氏による最新の防災動向の解説です。

〈解説〉とあるのは山口氏執筆による解説文、〈関連記事〉はそのテーマに関連する新聞記事の紹介です(出典は文末に記載)。防災士の皆様が、引用、活用される場合はご留意の上、出典を明示するようお願いします。

1、マンション老朽化進む<制度改正と現実>

〈解説〉

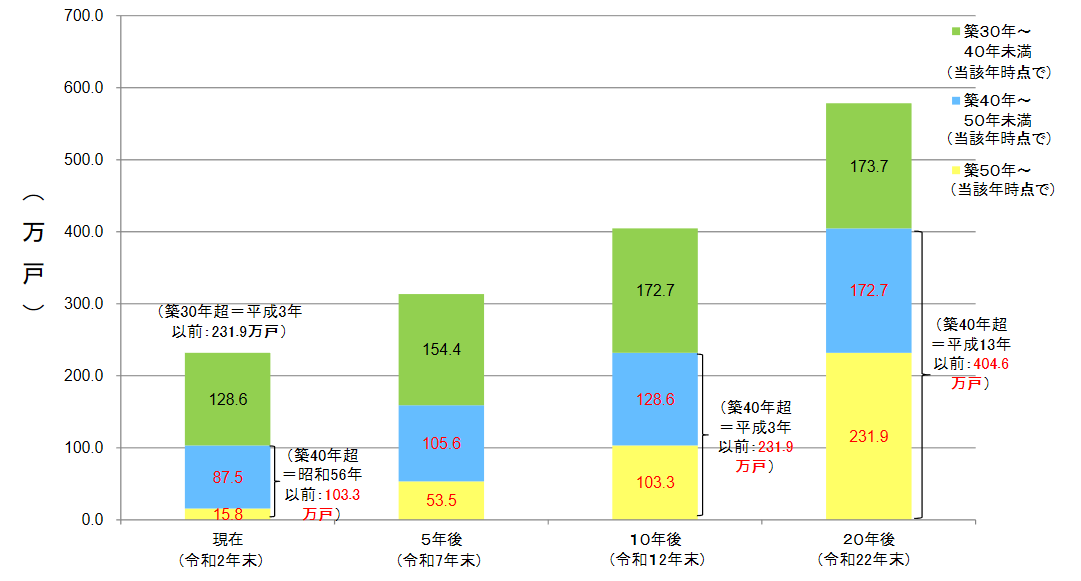

わが国では今後10~20年のうちに現在建っているマンションが急激に老朽化が進むことが見込まれている。2020年には103万戸だった老朽マンション(築40年以上)が2030年には231万戸、2040年には400万戸を突破する急増が予想されている。(別図参照)。

老朽マンション化すると居住環境が劣悪化し、外壁、配管、設備、防災機能等が低下することによって居住している住民はもとより、地震、台風等による災害に脆弱となって地域の防災体制にも悪影響が出ることは数々の事例で知られている。また、居住者の離散、低所得化等による社会的機能が弱まり、治安上の問題も発生しうる。既に新潟県湯沢町でのリゾートマンションの惨状にその姿が現れているが、今後この状況が都市の一般マンションにも及ぶことが懸念される。

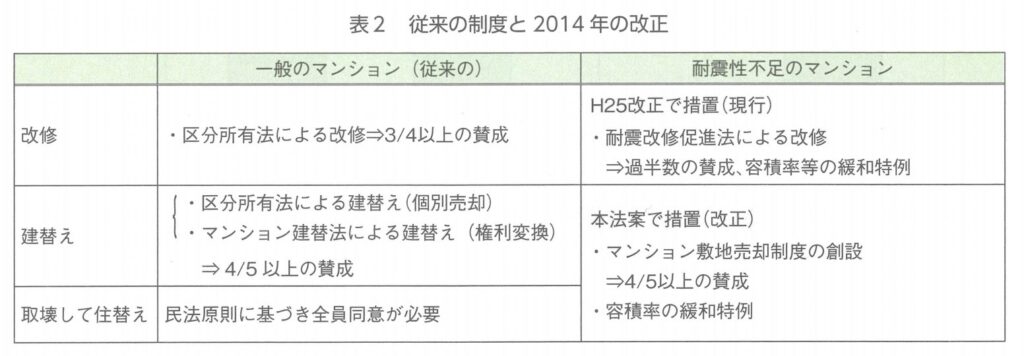

国土交通省はこの老朽化問題に対し一定の手は打ってきた。2014年に「マンション建替円滑化法」の一部が改正され、マンションの建替え時に容積率を緩和(主として階数の増による。)する特例が導入された。(別表参照)

しかしこの改正による受益は1981年以前に建設されたいわゆる旧耐震基準物件に限られる。阪神、淡路大震災で旧耐震マンションが多く倒壊・大破したことが大きな誘因となった。

しかし新耐震基準物件といえども築40年を経過するような老朽マンションでは維持・管理状況にもよるが耐震性能は減衰してゆくことが通例であり、今後は物件自体の劣化による別要因の災害も起こりかねない。そこで国土交通省は、容積率緩和要件として「耐震不足」のほか、「外壁の劣化」、「防火体制(非常口、避難階段など)の不備」、「配管・設備の劣化(漏水など)」、「バリアフリー未対応(エレベータ未設置など)」の新たな四項目を追加することを決定、年内にも実施することとした。

容積率の緩和はしかし万能の特効薬ではない。制約条件が多いうえ、何よりも改正法で緩和されたとはいえ住民の5分の4以上の賛成が依然として必要であるからだ。実際、マンションの建替えが現実に実施されたのは年10件程度に過ぎず、法改正後の実績も約250件に止まる。“奥の手”とされる容積率上げをボーナスとした一括売却も同じく20件前後と微々たるものだ。今後この法令改正がどのような成果を挙げるか、また活用できるのか、マンション管理に携わる防災士にとっても関心を高めてゆく必要がある。

(表1)老朽マンションの現状戸数と今後見通し

出典:国土交通省

(表2)従来の制度と2014年の改正

出典:防災士教本2019

2、2021年度版防災白書公表<コロナ下での防災対策>

〈解説〉

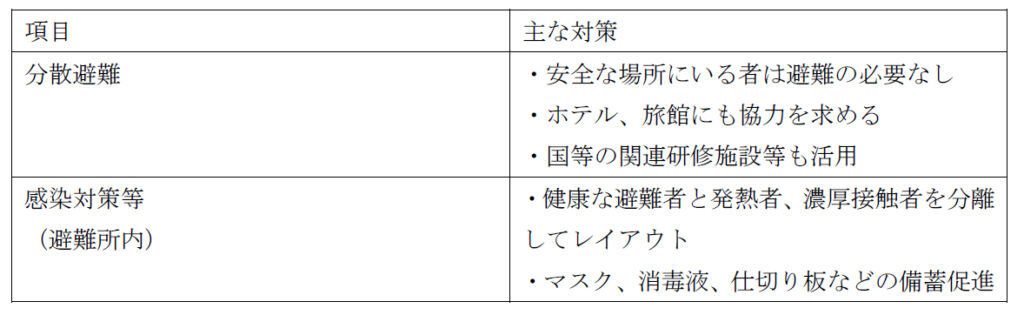

政府(内閣府)は2021年度版の防災白書を公表した。熱海市における土石流災害(3、参照)の前に刊行されたもので、比較的自然災害が少なかった年次をふまえ、主に当面する新型コロナウイルスまん延下での災害対策に力点を置かれた内容となっている。その要約は(表)のとおりであるが、コロナ禍のもとでは避難所等における感染防止の観点から避難者が集中する拠点施設での3密対策が主眼となっている。

まず、避難者における感染症対策として、避難所のレイアウトやスペースの有効利用に力点を置くべきとして、健康な一般避難者と発熱者・濃厚接触者の滞在するスペースを分離し、できれば発熱者用の独立した部屋を確保すべきとした。

また避難所においては、これまで準備してきた従来の物資に加え、マスクや消毒液、仕切り(パーティション)用の準備品などを予め備蓄しておくことを強調している。このほか避難先として国、独立行政法人の研修施設(930ヵ所余り)を活用するよう予め計画に盛り込んでおくほか、2020年7月豪雨の際熊本県が導入した民間のホテル・旅館等へのより積極的な働きかけも求めている。

ただ、避難とコロナとの関係においては実務上、制度上も問題は残る。白書では「ハザードマップなどで自宅の安全を確保できた場合、感染症3密を回避するためにも避難の必要性はない。」と言い切っている。一方今年は避難に関する警戒行動の基準が全面的に改正され、レベル4の「全員避難」にあった避難勧告が廃止、より強調性の高い避難指示に一本化された。白書発行直後の熱海市土石流の惨状からみてもより迅速な避難が一層求められる情勢にある。

自治体はこの間の整合性をどう図っていくのか難しい判断を迫られるところでもあり、内閣府のより具体的な指針作成などキメ細かい対応が求められよう。

一方白書では地区防災計画(2013年災害対策基本法改正)の浸透実態も報告されている。2020年4月時点で、地区防災計画が自治体の防災計画(地域防災計画)に反映されている例が901地区にのぼり、地区防災計画策定中とされている地区も4170にのぼり、2019年より1100地区以上増加、着実に計画づくりが進捗していることが伺える。この地区防災計画策定は市町村の事務ではあるが地域住民・企業・コミュニティが参加して作成することを前提としている。防災士会及び防災士はこの計画づくりに積極的に参加するよう、各自治体に働きかけを強める必要がある。

(表)新型コロナウィルス禍における災害対策

3、都市型(?)土石流

〈解説〉

通常発生するとされる土砂災害は「がけ崩れ」「地すべり」及び「土石流」の3類型から成る表層崩壊である。過去台湾や紀伊半島における大豪雨では山の芯からえぐられる深層崩壊も報告されているが、通常大きな土砂災害といえども表層崩壊に止まることが多い。表層崩壊では流出する土砂や立木の量は深層崩壊に比べて小規模となるので、被害は表層崩壊のほうがはるかに小さい。しかしその中でも土石流はその発生原因、スピード、圧力において極めて危険な土砂災害という思いがけぬ大被害をもたらすことが多い。

ただ、土石流が報告されている被害地域を見ると、2013年の伊豆大島、2009年の山口県防府市等いずれも過疎地・中山間地域といった人口密集度の低い地区で発生している。例外的なのは2014年広島での8月豪雨による土砂災害であるが、被害の集中した広島市安佐北・南区はいずれも新しく住宅地として造成された土地であり、いわば急ごしらえの市街地であった。

これに対し今回豪雨で被害を受けた熱海市伊豆山地区は市内でも古くから形成された街区を形成しており、急峻な斜面に開かれた市街地ではあるが、これまで大きな土砂災害は経験してこなかった。そこへ突然の土石流襲来であるから、住民、行政とも十分な防災対応姿勢を取ってこなかった中での都市型災害とでもいえる特異な土砂災害となった。その中で教訓とされなければならない次のような課題も浮き彫りとなっている。

1、 熱海市では3日の午後3時20分までの48時間で321ミリもの降水量を記録した。これは7月の観測史上、同市では最大降水量であったが、市は危険地域であるこの地区住民に対し避難指示は出していなかった。これは推測するに伊豆山地区を含め熱海では過去大きな土砂災害による被害が無かったこと、災害のあった午前10時30分には降雨が小康状態にあったことなど過去の経験則を過信していたことが原因ともいえる。

2、 伊豆山地区は高齢化が進んでいたにも係らず災害対策基本法で要請されている要支援者名簿(個別編)を市は作成しておらず発災直後の行方不明者の把握に手間取ったこと、4日時点で市は20人としていた安否不明者を147人に急に増やして調査を行うと表明したが、これも元データが曖昧であったことに起因する。

3、 土石流の発生地点付近になされていた開発行為(大量の盛り土)について県や市は事実上放置していたこと。問題の盛り土は廃棄物処理の許可を得て造成されたが2006年に着手以来、すでに15年が経過していた。県や市は度々業者に指示を繰り返していたと弁明するが、土石流危険地域の流下点にこれほど大量の盛土をすること自体不適切であり、今回流出した土砂の90%はこの盛土由来との暫定報告もある。

いずれにしても今回の熱海土石流はこれまでのパターンにない特異な「都市的」要因をはらんでいる。今後の調査においてはこれらに重点を置き、しっかりした原因究明と対策を提示し、全国に散在する従来型傾斜市街地への防災対策に活かしてもらいたい。

(図)土石流の発生イメージ

出典:国土交通省

[防災短信]

以下は、最近の報道記事の見出し紹介です。

- 1. 被災時応援体制 策定遅れ~内閣府 受援計画策定市町村45%どまり~2021年4月16日付 日本経済新聞

- 2. 線状降水帯の発信強化~気象庁 注意情報6月から/2022年半日前に予報~2021年4月20日付 日本経済新聞

- 3. 避難「指示」一本化 逃げ遅れを防止~内閣府 災害時の「勧告」5月20日に廃止、ハザードマップ周知急務~2021年5月11日付 日本経済新聞

- 4. 災害時にドローン活用~東京都荒川区 情報収集、事業者と協定~2021年5月12日付 日本経済新聞

- 5. クマ出没、先手で防げ~全国地方自治体、人身被害増、生息域が拡大~2021年5月15日付 日本経済新聞

- 6. 避難 進まぬ「個別計画」~内閣府 作成済み市町村、1割未満~2021年5月19日付 日本経済新聞

- 7. 築地でワクチン大規模接種~東京都 警察・消防65,000人向け~2021年5月22日付 日本経済新聞

- 8. 道路脇斜面を常時監視へ~神奈川県相模原市、ザイマックスの常時監視センサー活用~2021年5月25日付 日本経済新聞

- 9. 半壊住宅7割救済されず~内閣府 2020年7月豪雨 法改正後も~2021年5月26日付 日本経済新聞

- 10. 国の防災基本計画修正~中央防災会議 コロナ自宅療養者 避難先確保を~2021年5月26日付 日本経済新聞

- 11. 火災保険料大幅値上げへ~損害保険料率算出機構 自然災害増、値上げのスピード追いつかず~2021年5月28日付 読売新聞

- 12. 「大災害債」急増、リスク分散~損保各社 残高10年で2.5倍~2021年5月28日付 日本経済新聞

- 13. 首里城火災損害84億円~内閣府 保険金70億円は修復時に~2021年5月29日付 日本経済新聞(夕)

- 14. 東京23区の地下を可視化~産総研 工事データから3次元地図~2021年5月30日付 日本経済新聞

- 15. 消防設備の点検なお5割止まり~消防庁 煩雑な報告手続き影響か~2021年5月31日付 日本経済新聞

- 16. 大火砕流から30年~長崎県島原市「本当に悲劇だった」元市長語る~2021年6月3日西日本新聞

- 17. 消防士勤務きつく不満~大阪府枚方市 放火容疑で書類送検へ~2021年6月6日付 共同通信

- 18. 火災保険料に水害リスク反映~損害保険各社 都道府県ごと改め「地域別」保険料へ~2021年6月8日付 読売新聞

- 19. 7市議会 消防団を議題に~佐賀県内 国の通知を受け在り方問う~2021年6月10日付 佐賀新聞

- 20. 新任教職員に防災研修~宮城県教育委員会 津波被災の石巻大川小~2021年6月16日付 日本経済新聞

- 21. 駅バリアフリー化で運賃上げ~国土交通省検討 整備・維持を促進~2021年6月20日付 読売新聞

- 22. 災害への備えが株価左右~英FT 開示強化が迫るリスク管理~2021年6月25日付 日本経済新聞

- 23. 「治水強化」「水力発電増強」~JAPIC ダムの高度・統合運用を提言、国土強靱化に貢献~2021年6月25日付 建設通信新聞

- 24. 新宿歌舞伎町火災から20年~東京消防庁 安全な建物を目指して機動査察隊活動~2021.17号 セイフティライフ東京