防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する

防災評論(第134号)

山口明の防災評論(第134号)【2021年10月号】

山口明氏による最新の防災動向の解説です。

〈解説〉とあるのは山口氏執筆による解説文、〈関連記事〉はそのテーマに関連する新聞記事の紹介です(出典は文末に記載)。防災士の皆様が、引用、活用される場合はご留意の上、出典を明示するようお願いします。

1、特定災害対策本部初設置(災害対策基本法改正後)

〈解説〉

令和3年の夏は昨年、一昨年に比べると被害規模はやや小さかったとはいえ、6月末から7月上旬にかけ例の如く西日本から東日本にかけて梅雨前線が停滞、これに向かって暖かく湿った空気が間断なく流入し、大気の状態は極めて不安定となった。この間次の各地で次々と大雨被害などが報告された。

7月2~3日 静岡県に記録的豪雨、3日に熱海市で大規模土石流発生

7月4日 梅雨前線の北上、広島県中心に大雨

7月9~10日 九州南部を中心に猛烈な雷雨 鹿児島県さつま町で総雨量が500ミリを超える 気象庁 宮崎・熊本

鹿児島各県に大雨特別警報発表

7月12日 全国的に広く大雨。青森、三重、島根、鳥取などで特に記録更新地区拡大

この災害では熱海土石流被害が余りに衝撃的であったのでそればかりが注目されたが実は土砂災害発生は9県267箇所(内閣府調べ)にのぼるほど大変広域的な実態であった。死者・行方不明者では熱海土石流27名(行方不明うち1人)が圧倒的であった。この災害によるその他の死者は1名であり、総じていえば国や地方公共団体による防災体制の絶ゆまぬ強化努力が人的被害を極小化させつつあるとも評価できる。

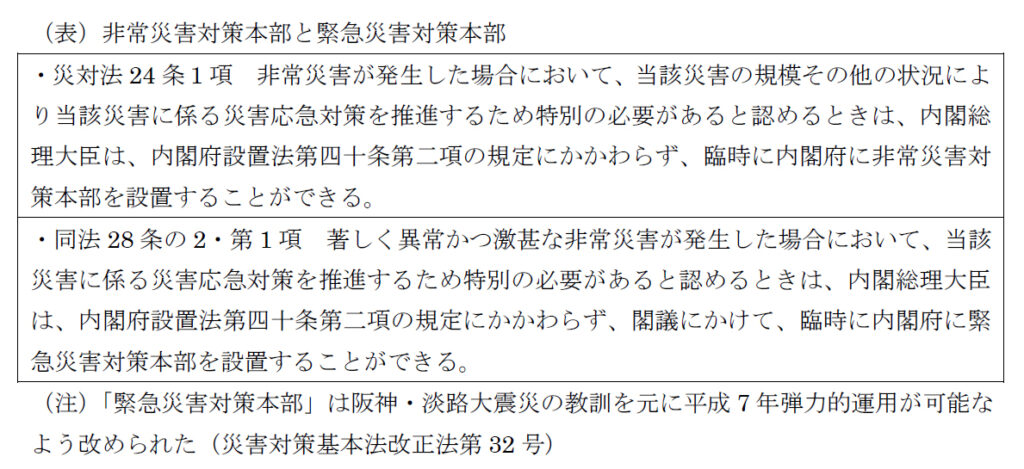

この中で政府の体制強化の一環として初の試みもあった。「令和3年7月1日からの大雨特定災害対策本部」の設置であり、この対策本部は2回開催された。この「特定」本部は本年5月に施行された災害対策基本法の改正により新たに設置できることとされた組織で、これまでの「非常災害対策本部」や「緊急災害対策本部」(下表参照)とは異なり、それら大災害が現に発生していない状況下においても迅速な災害発生予防対策を講じる必要性があると判断された場合、防災担当大臣を本部長として設置されるものであり初動の対応に万全を期す体制強化策の一環といえる。その後熱海土石流など現実に大災害が発生したため、「特定」本部は5日、従来の「非常災害対策本部」(本部長 内閣総理大臣)に格上げされた。

このように公助の分野では制度改善が逐次なされてはいるが、これに伴い防災に用いられる機構や予警報などの用語が複雑多様化している。

防災士としては公的機関から発せられるこれら防災用語の基本を的確に把握しただちに対応できる能力の涵養が益々求められている。

2、線状降水帯観測の難しさ(顕著な大雨情報)

〈解説〉

線状降水帯という言葉が豪雨災害が大型化するに連れ、報道で多く使われるようになってきた。そもそも線状降水帯とは前線上等に次々と発生し、かつ、急激に発達する積乱雲(入道雲)がまるで列をなすかのように出現し、これら積乱雲群が数時間にわたってほぼ同じ場所を通過(又はそのまま停滞)することで出現する。その長さは50~300KM、幅20~50KMに及ぶ長大な降水帯で、強く長時間の降水が地域に大きな被害をもたらすケースが多い。最近でも令和2年7月の九州北部豪雨(土石流・河川氾濫等)の例が記憶に新しい。

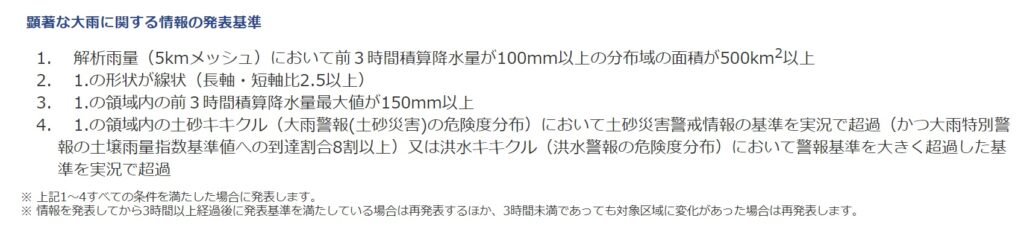

この線状降水帯がいつ・どこで発生するか予測することは現在の気象学の知見と理解では難しいとされる。このような状況下、予測が無理ならせめて現時点で降っている大雨が線状降水帯発生に起因しているのかどうか知らせるべきではないかという議論が巻き起こり、本年6月17日から気象庁は新たに「顕著な大雨に関する情報」の運用に踏み切った。線状降水帯による豪雨の場合非常に激しい雨が長時間降り続くことが極めて高い確率で予見できるからである。その発表要件は、当該対象地域において警戒レベル4(避難指示レベル)以上の状況にあることを前提として(表)に示す発表基準をすべて充足するような場合に行うものとされている。

(表)

3、ふるさと納税をもっと防災に活かせ

〈解説〉

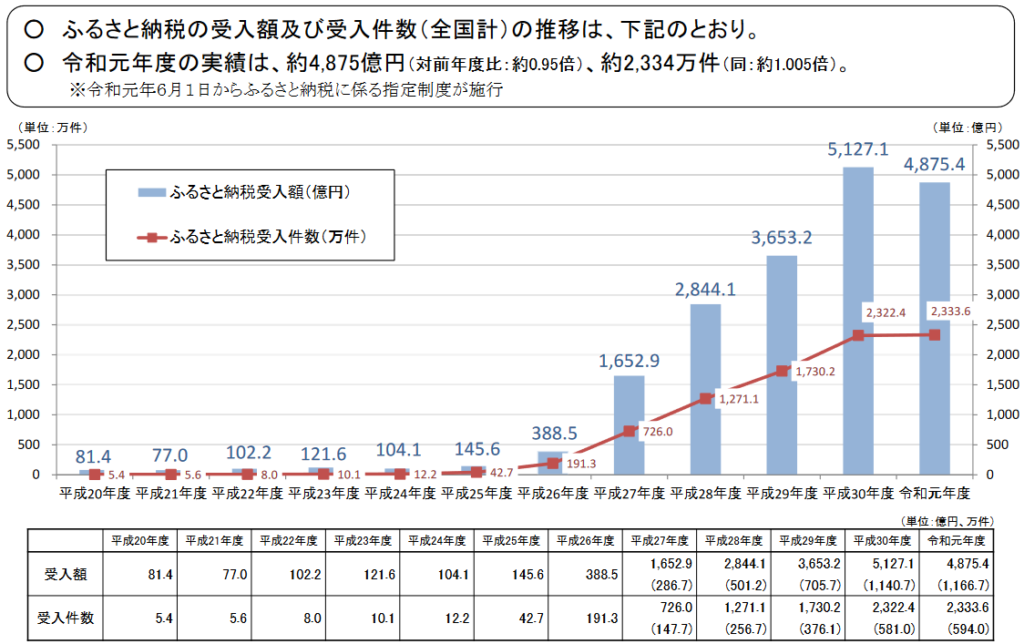

2年前に総務省が規制を強化した「ふるさと納税」、以前は高い(高すぎる)返礼品の還元率が自治体間の競争激化でウナギ昇りの過熱状態となり、おおよそ制度の趣旨から判断しての抑制措置であった。その規制内容は概ね「返礼品の寄付額に占める割合は3割以下とすること」、「返礼品は各自治体の地場産品に限る」というもので、以後は各自治体は自らの特産品を世に出すチャンスとふるさと納税をとらえ、より知恵を絞ることとなった。

ふるさと納税については政治サイドの強いイニシアティブで始められた制度であり、主務官庁の総務省自治税務局の事務サイドでは懐疑的な見方が根強い。特に税の理論からいえば地域住民の共同会費的な住民税を利用して、特に高額返礼品狙いの利得を増進させることになり、逆進的に作用する(高額の所得者ほど利得を増す)こととなるのではという論議は学者からも提起されている。だが制度が創設されて10年以上、ふるさと納税は一種のポイントサービスのような感覚で国民の間に浸透しており、もはや少々のことでは後戻りできないところまで来ている。

ふるさと納税の寄付額は2020年度全国で6724億円となっている。2019年度は前述の規制強化により全国ベースで減収となったが1年で盛り返した形だ。さらに全国905市区町村では2019、2020と二年連続で増収となったように規制強化にも係らず各自治体は奮闘している。返礼品の受領だけではなく「地域を応援したい」という本来の趣旨に沿った動きの典型は大災害発生時に寄付が伸びた市町村だ。

2020年の豪雨で被害が集中した熊本県人吉市では7月だけで2019年度の年間寄付受入に相当する約3億円が集まり復興の大きな支えとなった。その他の被災自治体も同様の傾向をたどり、人々が防災と向き合うというふるさと納税の良い面が出ている。

このような「防災ふるさと納税」はまだまだ伸びる要素をはらんでいる。実はふるさと納税で税優遇措置を受けるためには個々の寄付者に受領証明書を自治体から発行しなければならないが、災害対応に追われる被災地域にとってその事務負担は大変なものとなる。このため自治体の中には被災自治体からその発行手続を肩代わりしようと寄付の代理受領を引受ける自治体も現れている(人吉市の場合山形県南陽市など、本年7月の熱海土石流災害でも4市町)。総務省は省内にある消防庁ともっと連携を図り、|防災力強化によりつながる防災ふるさと納税を提唱してゆくべきではないだろうか。

(図)ふるさと納税全国受入額の推移

出典:総務省

[防災短信]

以下は、最近の報道記事の見出し紹介です。

- 1. 85の水害リスク学ぶ~国土地理院、サイトに資料 川や地形図解で明示~2021年7月28日付 日本経済新聞(夕)

- 2. 上空に超湿潤大気層か~京大 熱海土石流豪雨の直前 モール(MAUL 水蒸気ほぼ100%の大気層)上空に発生~2021年7月29日付 日本経済新聞(夕)

- 3. 東日本大震災直後の日銀会合 緩和「リスク回避防ぐ」~日銀 2011年上半期議事録公開~2021年7月30日付 日本経済新聞(夕)

- 4. 帰還困難巡り10億円賠償命令~福島地裁 国、東電に対し~2021年7月31日付 日本経済新聞(夕)

- 5. トルコ 山火事相次ぐ~地中海沿岸 死者8人熱波と強風の影響で消火活動難航~2021年8月2日付 日本経済新聞(夕)

- 6. 「見つけたい」1人海へ~熱海伊豆山地区地元漁師 不明者捜し 写真回収も~2021年8月3日付 日本経済新聞

- 7. 盛り土 賠償請求を検討~熱海土石流被災住民 静岡県、熱海市等に対し~2021年8月3日付 日本経済新聞

- 8. 生活再建なお遠く~熱海土石流から1カ月 行方不明者の発見願う~2021年8月3日付 日本経済新聞(夕)

- 9. 盛り土崩落リスク、認識か~静岡県 熱海土石流起点の土地所有者、2013年に文書提出~2021年8月4日付 日本経済新聞

- 10. 列島全域、異例の高温多湿~気象庁 熱帯低気圧、次々と北上、五輪後も熱中症警戒必要~2021年8月4日付 日本経済新聞(夕)

- 11. 気温1.5度上昇は10年早く到来~国連IPCC報告「2021~40年に」パリ協定、達成難しく~2021年8月10日付 日本経済新聞

- 12. 秋雨前線異例の停滞~気象庁、九州、中国で記録的豪雨 南の高気圧勢力弱く~2021年8月14日付 日本経済新聞

- 13. 大雨特別警報8年で62回~気象庁「50年に1度」級の雨、頻発 前線停滞西日本、降雨量1000ミリ超も~2021年8月16日付 日本経済新聞(夕)

- 14. 長野で土石流3人死亡~長野県岡谷市15日に発生、過去にも被害~2021年8月16日付 日本経済新聞(夕)

- 15. 異例豪雨 大気の流れ停滞~気象庁、高水温や偏西風蛇行 梅雨末期の状況に近い形続く 死者4、不明5、42河川で浸水被害~2021年8月17日付 日本経済新聞

- 16. 大雨、住宅被害4100棟超~気象庁、消防庁「緊急安全確保」(レベル5)対象83万世帯、183万人~2021年8月17日付 日本経済新聞

- 17. 関東大震災、サイトで学ぶ~国立映画アーカイブ 記録映像公開~2021年9月1日付 日本経済新聞

- 18. 「防災の日」政府訓練~内閣府・官邸 首都直下地震想定、コロナで規模縮小~2021年9月1日付 日本経済新聞

- 19. 災害時に電動自動車、協定420件~日経調査 トヨタなどと自治体 2年で10倍 避難所などの給電に活用~2021年9月2日付 日本経済新聞

- 20. 霞が関 求む理系公務員~人事院 志願者減で採用活動強化 災害対策など需要~2021年9月3日付 日本経済新聞(夕)

- 21. 熱海土石流から2カ月、避難者、転居未定多く~静岡県熱海市 義援金8.8億円集まる~2021年9月4日付 日本経済新聞

- 22. 被災地復興発信継続を~五輪大会組織委員会 報道陣拠点用ブース コロナで十分活動できず~2021年9月6日付 日本経済新聞

- 23. 救急、患者情報を共有~消防庁 マイナカード活用実験、意識不明を想定~2021年9月10日付 日本経済新聞

- 24. 水害避け集団移転後押し~国土交通省「特定都市河川浸水被害対策法」改正4月成立、リスク高い地域 国が補助金~2021年9月10日付 日本経済新聞

- 25. 水害対策に「水上都市」~東大 浮かぶ家や一階吹抜け構造~2021年9月12日付 日本経済新聞

- 26. 復興拠点の87%除染済み~福島原発事故の帰還困難区域「戻りたい」は避難者の1割~2021年9月13日付 日本経済新聞(夕)

- 27. 津波警報、漁船に自動送信~高知県 南海トラフ地震に備え新システム導入~2021年9月14日付 日本経済新聞(夕)

- 28. 豪雨減災へ「田んぼダム」~岡山県倉敷市 大雨時板はめ水流出抑制方式を試験導入~2021年9月16日付 日本経済新聞(夕)

- 29. 津波被災の地 彩り取り戻す~宮城県石巻市 ガレキ跡に緑豊かな公園~2021年9月21日付 日本経済新聞

- 30. 温暖化 台風被害10兆円~国連 洪水被害は5兆円、バッタ猛威、コメも不作 2020年報告~2021年9月29日付 日本経済新聞