防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する

防災評論(第139号)

山口明の防災評論(第139号)【2022年3月号】

山口明氏による最新の防災動向の解説です。

〈解説〉とあるのは山口氏執筆による解説文、〈関連記事〉はそのテーマに関連する新聞記事の紹介です(出典は文末に記載)。防災士の皆様が、引用、活用される場合はご留意の上、出典を明示するようお願いします。

1、土砂災害は西日本の専売特許?~油断できない今後

〈解説〉

最近の甚大なる被害をもたらした豪雨災害は、なんといっても2018年の西日本豪雨と2019年台風19号災害であろう。両災害を比較してみると被災地が2018年は中国地方、2019年は東北地方とはっきり分かれている。両者とも降水量はすさまじいものがあり、台風19号災害では観測17地点で積算雨量が500mmを超えた。これを24時間降水量でみると多くの市町村で過去の最大値を大幅に超過する量を記録した。台風19号は伊豆半島から関東東部を抜け、福島県から宮城県沖を通過して太平洋に達したが栃木県佐野市をはじめ過去最大値の雨量の2倍弱に達する市町村が15にのぼった。神奈川県の箱根でも1.67倍にのぼる24時間雨量を記録している。

多大な降雨と被害をもたらした台風19号であるが、西日本豪雨と比べてみると土砂災害の発生件数は約4分の1に止まっている(西日本2,500件超、台風19号650件程度)。最も甚大な被害をもたらすとされる土石流についていえば西日本では769件報告されているのに対し、台風19号では288件とその間に約3倍の開きがある。このようなことから土石流をはじめとする土砂災害は西日本の専売特許のように思われているが、その理由は何だろうか。一つは西日本と比べてみると(表)にあるように台風19号では長時間の降水量が過去更新するほど多かった地点が長時間になるほど少なく、結果的に積算雨量の総量は抑えられた。長時間積算雨量が多いところほど土石流発生件数が増加するというデータが今回も裏付けられた。

このほか、東日本では地質が比較的古期の硬質堆積岩が多いのに対し、西日本、特に中国山地では風化した花崗岩が多く分布していることもその差をもたらす原因であろう。また九州ではシラスなどの特殊土壌が集中している。さらに東日本には急峻な山地が多く、表土層が流れ落ちやすいので、不安定要因とされる表層土壌が薄いという特色も指摘される。しかし2020年には熱海市で思わぬ大規模土石流が発生した。今後台風勢力の強大化により東日本でも梅雨前線の活発化などその気象条件は西日本に近づいているという学説もある。土砂災害は西日本の専売特許ではないとして油断は禁物である。

出典:国土交通省、気象庁

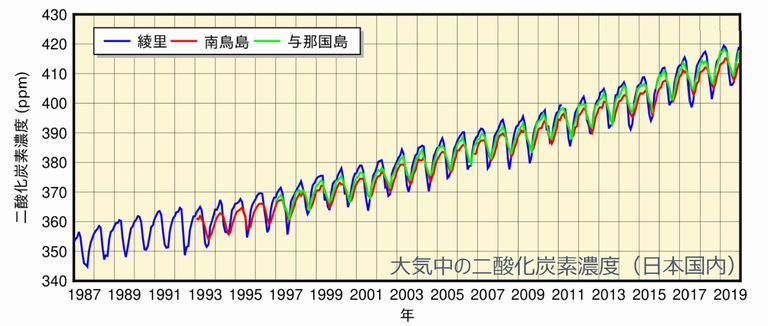

2、地球温暖化をめぐる誤解~速やかな指標明示を~

〈解説〉

近年は世界規模で真冬の寒波が異常なまでに拡大している。このところ少雪傾向が続いてきたといわれる日本海側であったが、ここ数年様相が一変している。雪害が最も集中するといわれてきた新潟県だったが2021年から2022年にかけて断続的に大雪が降り続き、天気予報では1月、2月と連日雪マークが並ぶ状況であった。2018年ごろからこの傾向は続いている。新潟市内は豪雪県である新潟県内でも少雪地域といわれてきたが、同年には80センチメートルの降雪を記録、2020年末から2021年にかけては100センチメートル以上もの降雪があった。除雪中の事故やふぶきによる視界不良で多くの死傷事故が発生している。少雪化に慣れていた地域住民の高齢化や道路作業員の人手不足等により日本海側各地では深刻な状況を呈している。

一方で地球温暖化についての議論もテンションが上がっている。一般人には“温暖化”と聞くと降雪量は減って雨に転化しそうに思うが、その逆となってしまうとされ、その主因は北極海にある。温暖化の影響で北極と周辺の氷が大量に溶けると海面が大気に露出し、北極海全域で気温が上昇し、大規模な上昇気流が発生して高気圧が強大化する。その結果、冬の季節風(日本ではシベリアから太平洋への北風)が強まり、強烈な寒波が日本に襲来するが、日本海が温暖化の影響で水温が上昇し、結果蒸発する水蒸気により積雪をもたらす雲が分厚く形成されるということになる。事実2020年末から2021年にかけての豪雪では日本海の海面温度は平年より2℃も高かった。したがって地球温暖化が進行すれば冬場の寒波と豪雪はさらに激化するであろう。

このように地球温暖化という言葉とそこから受ける印象の差、さらには生活実感から来る違和感というものはこの話が提唱されてから10年以上になるのに未だ解消されていない。企業や行政では「SDGs」などの用語が飛び交い、一種のビジネス・トレンドとなっているが、実際のところ「実感なきところに真剣な行動なし」の状態が続いており、昨年のウクライナ情勢をはじめとするちょっとした社会変動に対してだけでもその動揺が世界各地でみられるようにまだまだ脆弱である。この事象を提唱した国連に対しても“事実無根”とする懐疑論が未だに根強くある。国連や国際社会は地球温暖化を世界の一般人を含めた方々に広く知ってもらうため、天気予報や花粉情報など刻々と悪化する気候条件を分かりやすく周知する統一指標の策定が求められる。

出典:気象庁ホームぺージ

3、トンガ大噴火と津波~予見を超える現象は防災の宿命か~

〈解説〉

1月15日に日本から約8,000キロメートル離れたトンガの海底火山が噴火した。トンガ王国の首都のあるトンガタブ島の北65キロメートルの場所にある。気象庁によると噴煙の高さは16キロメートル、噴煙の半径は最大時期でおよそ250キロメートルにも及んだ。噴煙の大きさも驚異的だが海底での噴火であったので噴火の際に周囲の海水が暖まり大量の水蒸気が発生したと考えられる。(図参照)

このメカニズムにより噴煙の拡大速度が著しく、噴火後10分後70キロメートル、20分後には120キロメートル、40分後には210キロメートルの半径に達した。この速度は驚異的であり、1991年のフィリピンピナツボ火山噴火が2時間後に210キロメートルの半径にまで達して当時騒がれたが、それをはるかに上回る。

この噴火で注目されたのが津波である。急激に拡張する噴火エネルギーにより周辺の気圧が極度に変化し、それが“大気波動”としてまたたく間に拡大した。約8,000キロメートル離れた日本でも気象庁の当初予測に反し、奄美(鹿児島県)で約1.2m、久慈(岩手県)で約1.1mなどかなり高位の津波が発生、一方トンガに近いミクロネシアの島々では10cmから30cmとさほどの高位は観測されないという逆転現象が発生した。大気波動が伝わる速度はほぼ音速に等しく、したがって津波到達時刻も気象庁想定よりも早かった。小笠原(東京都)では予想より2時間も早い噴火後7時間で到達(15日午後8時ころ)、早い到達により被害も拡大した。したがって今回の津波の本質は噴火に伴い発生する「火山津波」ではなく気象現象が引き金になった「気象津波」と言われる。しかし噴火そのものやマリアナ海峡などの海底地形の影響も考えられ、今後の研究に俟つところが大きい。

一方気にされていた気候への影響は軽微だった。ピナツボの場合噴火により地球全体の平均気温が0.5℃ほど低下、影響も長引き2年後の日本では日照不足も重なり急遽タイなどから外米を大量輸入する事態となった。噴火による気温の変化は主として大気中のSO2(二酸化硫黄)の大量放出があるかどうかで決まるといわれる。さらにそれが成層圏(高度10数キロ以上)まで上がると影響が長期化する。今回はピナツボの時に比べSO2排出量が約50分の1程度であって大規模な影響は免れた。いずれにしてもトンガ噴火は「想定外」の連続であり、防災にセオリーはないことが改めて認識された。

出典:気象庁報道発表資料

[防災短信]

以下は、最近の報道記事の見出し紹介です。

- 1 雑居ビル防火 道半ば~消防庁 繰り返す犠牲 法改正重ねるが~2021.12.18 日経

- 2 消防団員 最少80万人へ~消防庁 3年連続で10,000人超減少~2021.12.21 日経

- 3 ガソリン購入 抜け道多く~警察庁、消防庁大阪ビル火災容疑者虚偽申告か 使用目的の確認に限界~2021.12.21 日経

- 4 日本海溝・千島海溝地震の被害想定~内閣府 冬の夜なら被害最悪 死者想定最大19.9万人、経済被害31兆円~2021.12.22 日経

- 5 東京に大雪、交通に乱れ~東京23区4年ぶり警報「南岸低気圧」寒気引き込む~2022.1.7 日経

- 6 救急搬送困難また最多~消防庁 2週連続 オミクロン株拡大~2022.1.26 日経

- 7 「津波警報のあり方検討へ」「トンガ沖対応問題視」~国土交通相 潮位変化のメカニズムなどの分析を~2022.1.18 FNN

- 8 津波注意報「精度上げて」~仙台市、気象庁に苦言 トンガ沖海底火山噴火で~2022.1.18 産経

- 9 阪神大震災27年 災害医療迅速さどう磨く~DMAT・AI活用探る~2022.1.18 日経

- 11 避難所の3割、浸水域に~内閣府 水害時に使えぬおそれ 国、地方自治体に対策要請~2022.1.21 日経

- 12 ゲリラ豪雨予測 30秒で雨雲検知~総務省 2025年実用化レーダー目指す~2022.1.23 日経

- 13 障害者向けの水害マップ作成 市区町村2.6%どまり~国土交通省、点図の避難経路作成難しく2022.1.24 日経

- 14 閉じ込め防止改修へ補助~国土交通省 エレベータ避難場所指定のビル対象~2022.1.25 日経

- 15 太陽光見直しを初要求~環境省 埼玉県小川町メガソーラーに意見、盛土造成懸念~2022.1.25 日経

- 16 駅員に常時カメラ装置~JR東日本検討 暴力被害を軽減~2022.1.25 日経

- 17 「警報」「注意報」なくなる?~気象庁“防災情報”見直しへアンケート調査結果「種類多すぎて分かりにくい」2022.1.25 TBS

- 18 南海トラフ地震 この地域は津波に注意を~文部科学省・京大 事前避難エリア可視化へ~2022.1.31 讀賣

- 19 区分所有法建て替え決議の要件緩和を検討~法務省2023年度中にも法制審へ~2022.1.31 讀賣

- 20 地震物損なしでも補償~東京海上 施設・工場の安全確保にかかった実費を対象の保険~2022.2.3 日経